Chronischer Pruritus bei primär biliärer Cholangitis (PBC)

Juckreiz (lat. Pruritus) zählt zu den häufigsten Symptomen der primären biliären Cholangitis. Schätzungen zufolge sind bis zu 70% der Patient*innen im Laufe ihrer Erkrankung davon betroffen.1 Die Intensität kann individuell variieren: Während einige den Juckreiz lediglich in milder Form erfahren, leidet etwa ein Viertel der Betroffenen unter moderaten bis starken Beschwerden, die als sehr belastend empfunden werden und die Lebensqualität wesentlich einschränken können.1

Inhaltsverzeichnis

Wie äußert sich der Juckreiz bei PBC?

Der Juckreiz, der bei einer cholestatischen Lebererkrankung wie der PBC auftreten kann, wird in der Medizin auch als cholestatischer Pruritus bezeichnet und weist einige charakteristische Merkmale auf:

- Anders als bei Hauterkrankungen oder allergischen Reaktionen (z.B. nach einem Insektenstich) zeigen sich bei einem cholestatischen Pruritus keine sichtbaren Hautveränderungen.1,2 Das macht es oft für Außenstehende schwer, den Leidensdruck betroffener Personen nachzuvollziehen.

- Der Juckreiz macht sich vor allem an den Gliedmaßen, oftmals an den Handinnenflächen und Fußsohlen, bemerkbar. Er kann sich jedoch auch auf andere Bereiche ausdehnen oder am ganzen Körper auftreten.3 Betroffene beschreiben den Pruritus bei PBC als „anhaltenden Juckreiz tief unter der Haut“4 oder haben das Gefühl, als würden Käfer auf ihrem Körper herumkrabbeln.5

- Typisch ist, dass sich der Pruritus in den Abend- und Nachtstunden noch verschlimmert.2 Gründe für den verstärkten Juckreiz dürften das vermehrte Schwitzen und die höhere Körperkerntemperatur in der Nacht sein. Eventuell trägt auch die fehlende Ablenkung nach dem Zubettgehen dazu bei, dass das Jucken noch intensiver wahrgenommen wird.6

Frauen mit PBC berichten, dass der Juckreiz bei hormonellen Veränderungen, z.B. in der zweiten Zyklushälfte oder unter einer Hormonersatztherapie, schlimmer wird.5 Hitze, der Kontakt mit bestimmten Reizstoffen, Stress und Aufregung können den Juckreiz ebenfalls begünstigen.5,7

Pruritus kann in jedem Stadium der Erkrankung auftreten

Der Juckreiz tritt unabhängig vom Schweregrad der Cholestase auf. Meistens macht er sich bereits in frühen Krankheitsstadien bemerkbar. Oft als erstes Anzeichen der PBC, ehe sich andere Symptome zeigen und manchmal Monate oder sogar Jahre, bevor die Erkrankung diagnostiziert wird.2

Der Juckreiz kann auch noch vorhanden sein, nachdem sich die Leberwerte durch die Standardtherapie bei PBC mit Ursodeoxycholsäure normalisiert haben.8 Der Verlauf wechselt oftmals zwischen Phasen der Verschlimmerung und einer relativen Besserung. Bei Patient*innen mit einer fortgeschrittenen PBC kann der Juckreiz allerdings nachlassen oder komplett verschwinden.2

Warum kommt es bei einer Lebererkrankung zu Juckreiz?

Die genauen Ursachen für den chronischen Pruritus bei PBC sind bislang nicht vollständig geklärt. Wissenschaftler*innen diskutieren verschiedene Mechanismen, die zur Entstehung des Symptoms beitragen könnten. Vermutet wird, dass nicht ein einzelner Auslöser für den Juckreiz verantwortlich ist, sondern ein komplexes Zusammenspiel mehrerer Faktoren.

Zentraler Aspekt ist der gestörte Gallefluss (Cholestase), der bei PBC durch die fortschreitende Schädigung der kleinen Gallengänge entsteht. Dabei reichern sich bestimmte körpereigene Substanzen (Pruritogene) im Blut an, die normalerweise mit der Galle ausgeschieden würden. Dazu zählen unter anderem Gallensäuren, Bilirubin, bestimmte Stoffwechselprodukte und Signalstoffe, die das körpereigene Nervensystem reizen können. Diese Substanzen könnten über Nervenendigungen in der Haut oder im zentralen Nervensystem (ZNS) ein Juckreizempfinden provozieren.2,4

Eine weitere Hypothese betrifft das sogenannte Lysophosphatidylcholin (LPC) und das Enzym Autotaxin, das LPC in Lysophosphatidsäure (LPA) umwandelt. LPA ist ein Signalstoff, der unter anderem die Nervenenden aktivieren und damit Juckreiz auslösen kann. In Studien wurde gezeigt, dass Patient*innen mit cholestatischen Lebererkrankungen – insbesondere mit starkem Pruritus – erhöhte Autotaxin-Werte im Blut aufweisen.2,4

Da die Gabe von Opioidantagonisten – die Gegenspieler von Opioiden – den Juckreiz bei PBC bei manchen Patient*innen moderat verringern kann, scheinen Opioid-Rezeptoren bei der Entstehung von Pruritus ebenfalls eine Rolle zu spielen.2,4

Auch der Hormonhaushalt scheint bei der Entstehung von Pruritus eine Rolle zu spielen. Es wird vermutet, dass bestimmte Sexualhormone den Juckreiz beeinflussen können – was unter anderem erklären könnte, warum viele Frauen während des Menstruationszyklus oder unter einer Hormonersatztherapie eine Verstärkung der Beschwerden wahrnehmen.4

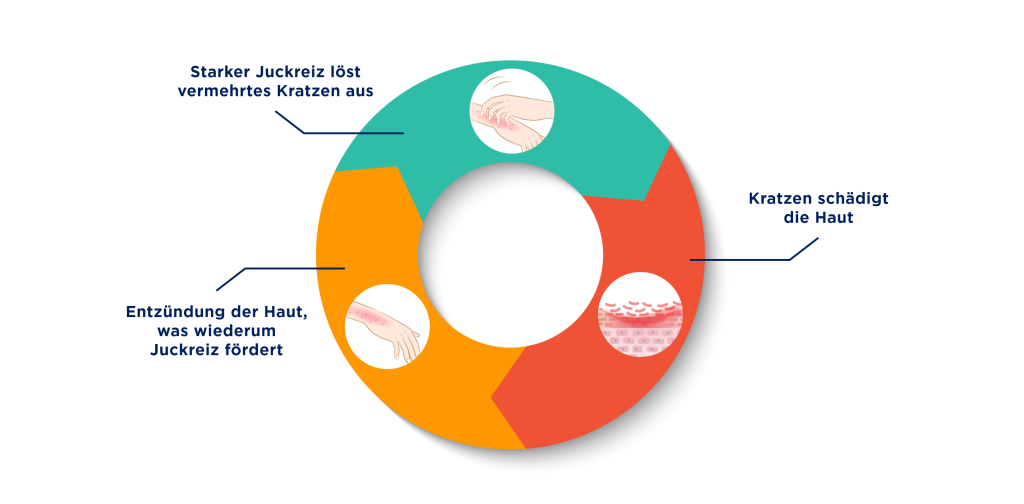

Kratzen verschlimmert den Juckreiz noch

Juckreiz ruft bei vielen Betroffenen instinktiv das Bedürfnis hervor, die Haut zu kratzen, zu reiben oder zu scheuern – in der Hoffnung, sich dadurch zumindest kurzfristig Erleichterung zu verschaffen.7 Bei Pruritus infolge einer cholestatischen Erkrankung bleibt dieser Effekt jedoch häufig aus: Anders als bei allergischen Reaktionen oder Insektenstichen kann das Kratzen den Juckreiz nicht vollständig lindern.4

Stattdessen kann wiederholtes oder intensives Kratzen die Haut erheblich schädigen. Neben Wundkratzen können sich Hautverdickungen, juckende Knötchen und Vernarbungen bilden.7 Hinzu kommt die Gefahr von bakteriellen Infektionen, wenn Keime über offene Hautstellen eindringen.

Zudem begünstigt das Kratzen einen sich selbst verstärkenden Kreislauf: Die geschädigte Haut entzündet sich, was wiederum den Juckreiz intensiviert. So entsteht ein Teufelskreis aus Pruritus und mechanischer Reizung. Mediziner*innen sprechen in diesem Zusammenhang vom Juck-Kratz-Zirkel. Mit der Zeit kann das Kratzen zur Gewohnheit werden und teilweise automatisiert oder unbewusst ablaufen.7

Chronischer Juckreiz kann die Lebensqualität deutlich einschränken

Pruritus zählt zu den belastendsten Symptomen bei einer PBC. Für viele Patient*innen bedeutet der Juckreiz kein vorübergehendes Unbehagen, sondern ist ein ständiger Begleiter im Alltag, der nicht nur das körperliche Wohlbefinden, sondern auch kognitive Funktionen und die seelische Verfassung enorm beeinträchtigen kann.5,6,9

Vor allem der nächtliche Pruritus wirkt sich auf viele Lebensbereiche aus. Selbst Personen mit mäßigem Juckreiz berichten über starke Schlafstörungen.5 Wer nachts kaum erholsame Ruhe findet, fühlt sich tagsüber müde und ist weniger belastbar. Alltägliche Aufgaben in Haushalt und Familie, die früher problemlos zu bewältigen waren, können zunehmend zur Herausforderung werden. In einer Studie gab eine Person an, so müde und erschöpft zu sein, dass sie nach einem Tag, an dem sie beschäftigt sei, einen weiteren Tag zur Erholung brauche.10 Die Verschlechterung der kognitiven Fähigkeiten führt zudem zu nachlassenden Leistungen im Beruf.6,10

Die sozialen und psychischen Auswirkungen bei chronischem Juckreiz sind ebenfalls erheblich. Patient*innen ziehen sich aus Scham vor ständigem Kratzen oft aus dem gesellschaftlichen Leben zurück.5,6 Studien zeigen, dass Menschen mit chronischem Pruritus häufiger von Depressionen und Angstgefühlen betroffen sind.5,9 Das macht deutlich, dass der Juckreiz bei PBC nicht nur ein „Begleitsymptom“ ist, sondern ernsthafte Auswirkungen auf die Lebensqualität haben kann.

Was hilft bei chronischem Juckreiz?

Bei anhaltendem oder ständig wiederkehrenden Pruritus existiert zwar nicht die eine Therapie, die allen Patient*innen gleichermaßen hilft – zumal die Beschwerden individuell sehr unterschiedlich erlebt werden. Es gibt jedoch einige Möglichkeiten, selbst aktiv gegenzusteuern. Gezielte Veränderungen im Alltag können dazu beitragen, die Beschwerden besser zu kontrollieren und belastende Phasen zu überstehen. Die einfachen Maßnahmen lassen sich gut in die tägliche Routine integrieren.

Schonende Hautpflege

Trockene Haut kann Juckreiz begünstigen oder verstärken. Für die Hautreinigung empfehlen sich milde, alkalifreie Seifen oder Waschlotionen. Duschen oder Baden möglichst kurz halten und dabei lauwarmes Wasser verwenden. Anschließend die Haut sanft abtupfen (nicht rubbeln) und eine rückfettende Lotion oder Creme ohne Duftstoffe auftragen. Bei besonders empfindlicher Haut kann – nach ärztlicher Absprache – die Anwendung medizinischer Pflegeprodukte sinnvoll sein.2,7

Juckreiz-Auslöser erkennen und vermeiden

Bestimmte Umstände können trockene Haut fördern und/oder Reizungen hervorrufen. Zu potenziellen Auslösern zählen2,7

- Hitze (z.B. Sauna, häufiges Waschen und Baden mit heißem Wasser)

- die Verwendung stark parfümierter Kosmetika und Reinigungsmittel

- der Kontakt zu irritierenden Substanzen, z.B. Teebaumöl, Kamille

- stark gewürzte Speisen und größere Mengen Alkohol

- Stress und innere Anspannung.

#Infobox: Juckreiz-Tagebuch führen

Nicht jede Person reagiert in der gleichen Weise auf bestimmte Faktoren. Um persönliche Auslöser zu erkennen, kann ein Juckreiz-Tagebuch hilfreich sein, in dem die Intensität der Beschwerden mit Zeitpunkt und begleitenden Umständen (z.B. Ernährung, Aktivitäten) regelmäßig dokumentiert wird. Ein solches Protokoll kann auch dem behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin wertvolle Hinweise liefern.2

Hautfreundliche Kleidung

Eng anliegende Kleidung und Materialien wie Tierwolle können an der Haut reiben. Stattdessen empfiehlt es sich, locker sitzende Textilien aus weichen Stoffen, z.B. aus Baumwolle, zu tragen.2,7

Entspannungstechniken und psychologische Hilfe

Chronischer Juckreiz kann durch Stress hervorgerufen werden – umgekehrt verursachen die ständigen Beschwerden aber auch Stress und Überforderung. In schwierigen privaten und beruflichen Situationen sind die Symptome oft besonders ausgeprägt. Auch das unbewusste oder automatische Kratzen nimmt dann häufig zu. Entspannungstechniken wie Atemübungen, Achtsamkeitstraining oder progressive Muskelentspannung können helfen, Stress abzubauen und den Fokus vom Juckreiz wegzulenken. Stellt der Pruritus eine starke seelische Belastung dar, sollte man sich nicht scheuen, psychologische Unterstützung in Anspruch zu nehmen.2,7

Tipps und Erfahrungen von Betroffenen

Ergänzend zu den genannten Maßnahmen und verschiedenen medizinischen Therapien probieren PBC-Patient*innen häufig noch andere Methoden aus, um den Juckreiz einzudämmen. Einige haben gute Erfahrungen mit der Umstellung ihrer Ernährung gemacht und bevorzugen eine Kost, die an die Mittelmeer-Diät angelehnt ist. Andere setzen zur akuten Linderung bei starkem Juckreiz auf die Anwendung kalter Kompressen.

Die Behandlung bei PBC-bedingtem Pruritus

Die Standardtherapie bei PBC erfolgt in der Regel mit Ursodeoxycholsäure (UDCA). Das Medikament kann zwar das Fortschreiten der PBC verlangsamen oder aufhalten, eine Wirkung auf die Pruritus-Symptomatik ist jedoch nicht belegt.2,3,8 Mittlerweile sind für die Zweitlinientherapie Wirkstoffe verfügbar, die auch den Juckreiz lindern können.1,8

Ergänzend können Präparate zum Einsatz kommen, die gezielt auf die Linderung der Juckreiz-Symptomatik ausgerichtet sind. In der Regel werden zunächst Mittel zur äußerlichen (topischen) Anwendung verordnet: Salben oder Cremes mit Urea, Polidocanol oder Menthol können zumindest kurzfristig Erleichterung verschaffen – vor allem bei gereizter oder durch Kratzen beanspruchter Haut.1

Welches Präparat sinnvoll ist, hängt vom individuellen Beschwerdebild, eventuellen Nebenwirkungen und möglichen Begleiterkrankungen ab. Gemeinsam mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt sollte sorgfältig abgewogen werden, welche Option bei Pruritus am besten geeignet ist.

Ein wichtiger Aspekt ist dabei Geduld: Erfahrungsgemäß kann es einige Wochen dauern, bis Patient*innen auf die Therapie ansprechen. Bleibt der Pruritus bestehen, sollte das verordnete Medikament nicht zu schnell und nur in ärztlicher Absprache abgesetzt werden.7 Eventuell kann es erforderlich sein, verschiedene Wirkstoffe auszuprobieren, um eine zufriedenstellende Linderung bei akzeptablen Nebenwirkungen zu erreichen.

Gut zu wissen: Antihistaminika, die bei allergiebedingtem Juckreiz eingesetzt werden, sind bei cholestatischem Pruritus nicht wirksam.1

Glossar

- Antihistaminika: Medikamente, die die Wirkung von Histamin im Körper blockieren. Sie werden häufig zur Behandlung von allergischem Juckreiz eingesetzt, sind jedoch leider nicht wirksam bei cholestatischem Juckreiz.

- Autotaxin: Ein Enzym, das Lysophosphatidsäure (LPA) aus Lysophosphatidylcholin (LPC) bildet. Autotaxin spielt eine Rolle bei Entzündungsreaktionen und bei der Entstehung von Pruritus bei cholestatischen Lebererkrankungen.

- Bilirubin: Ein Abbauprodukt des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin, das normalerweise mit der Galle ausgeschieden wird. Erhöhte Bilirubinwerte im Blut können auf eine Störung des Galleabflusses oder der Leberfunktion hinweisen.

- Cholestase: Rückstau der Galle in der Leber oder in den Gallenwegen, der zu einer Ansammlung von Gallensäuren und anderen Stoffen im Körper führt.

- Endorphine: Körpereigene Substanzen, die an Opioidrezeptoren binden und schmerzlindernde und stimmungsaufhellende Effekte haben. Sie können auch einen Juckreiz begünstigen.

- Enzym: Eiweißstoff (Protein), das chemische Reaktionen im Körper beschleunigt und steuert.

- Gallensäuren: Bestandteile der Galle, die in der Leber produziert werden. Sie helfen bei der Verdauung und Aufnahme von Fetten im Dünndarm. Bei Cholestase reichern sich Gallensäuren im Blut und Gewebe an und können Juckreiz verursachen.

- Lysophosphatidinsäure (LPA): Ein Signalmolekül, das unter anderem über Autotaxin aus Lysophosphatidylcholin (LPC) gebildet wird. LPA ist an Zellwachstum, Entzündungen und der Entstehung von Juckreiz beteiligt.

- Lysophosphatidylcholin (LPC): Ein Molekül, das Bestandteil von Zellmembranen ist und als Vorläufermolekül für die Bildung von Lysophosphatidinsäure (LPA) dient.

- Opioid: Substanz, die an bestimmte Bindungsstellen (Opioidrezeptoren) im Nervensystem wirkt und dabei schmerzlindernde sowie andere Effekte auslösen kann. Morphium ist z. B. ein Opioid.

- Opioidantagonisten: Medikamente, die die Wirkung körpereigener oder zugeführter Opioide blockieren, indem sie an Opioidrezeptoren binden. Sie können bei cholestatischem Juckreiz eingesetzt werden.

- Pruritogene: Stoffe oder Faktoren, die Juckreiz auslösen können.

- Ursodesoxycholsäure (UDCA): Ein Arzneistoff, der zur Behandlung cholestatischer Lebererkrankungen wie der PBC eingesetzt wird. UDCA ist eine Gallensäure, die für medizinische Zwecke synthetisch hergestellt wird. Sie kommt in sehr geringen Mengen auch natürlicherweise im menschlichen Körper vor. UDCA verbessert den Gallefluss, verdrängt schädliche Gallensäuren und wirkt entzündungshemmend auf die Gallengänge.

- Zweitlinientherapie: Medizinische Behandlung, falls die Standardtherapie (Erstlinientherapie) nicht oder nur unzureichend wirksam ist. Kann alternativ oder ergänzend zur Anwendung kommen.

Quellen

- „S3-Leitlinie ‚Seltene Lebererkrankungen (LeiSe LebEr) – Autoimmune Lebererkrankungen von der Pädiatrie bis zum Erwachsenenalter‘ der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS): Februar 2025 – AWMF-Registernummer: 021–027“. Zeitschrift für Gastroenterologie 63 (06): 604–88. https://doi.org/10.1055/a-2558-5204.

- Düll, Miriam M., und Andreas E. Kremer. 2022. „Evaluation and Management of Pruritus in Primary Biliary Cholangitis“. Clinics in Liver Disease 26 (4): 727–45. https://doi.org/10.1016/j.cld.2022.06.009.

- Brand, M., und A. E. Kremer. 2022. „Systemischer Pruritus: Was gibt es Neues in Diagnostik und Therapie?“ Die Dermatologie 73 (8): 600–608. https://doi.org/10.1007/s00105-022-05027-z.

- Faisal, Asma. 2024. „Understanding Fatigue and Pruritus in Primary Biliary Cholangitis“. Clinical Liver Disease 23 (1). https://doi.org/10.1097/CLD.0000000000000216.

- Mitchell-Thain, Robert, Cynthia Levy, Kris Kowdley, Kathryn Houghton, und Alan Bonder. 2023. „Management of Cholestatic Pruritus in Primary Biliary Cholangitis: Ileal Bile Acid Transporter Inhibition and Holistic Care“. EMJ Hepatology, August. https://doi.org/10.33590/emjhepatol/10307495.

- Mann, Caroline, und Petra Staubach. 2024. „Lebens- und Schlafqualität bei Patienten mit chronischem Pruritus“. Die Dermatologie 75 (8): 612–16. https://doi.org/10.1007/s00105-024-05373-0.

- Ständer, Sonja, Claudia Zeidler, Matthias Augustin, Ulf Darsow, Andreas E. Kremer, Franz J. Legat, Steffen Koschmieder, u. a. 2022. „S2k Leitlinie: Diagnostik und Therapie des Chronischen Pruritus“. JDDG: Journal Der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft 20 (10): 1386–1402. https://doi.org/10.1111/ddg.14830_g.

- Levy, Cynthia, Michael Manns, und Gideon Hirschfield. 2023. „New Treatment Paradigms in Primary Biliary Cholangitis“. Clinical Gastroenterology and Hepatology 21 (8): 2076–87. https://doi.org/10.1016/j.cgh.2023.02.005.

- Smith, Helen T., Sugato Das, James Fettiplace, Robyn Von Maltzahn, Philip J.F. Troke, Megan M. McLaughlin, David E. Jones, und Andreas E. Kremer. 2025. „Pervasive Role of Pruritus in Impaired Quality of Life in Patients with Primary Biliary Cholangitis: Data from the GLIMMER Study“. Hepatology Communications 9 (3). https://doi.org/10.1097/HC9.0000000000000635.

- Mayo, Marlyn J., Elizabeth Carey, Helen T. Smith, Andrea R. Mospan, Megan McLaughlin, April Thompson, Heather L. Morris, et al. 2023. „Impact of Pruritus on Quality of Life and Current Treatment Patterns in Patients with Primary Biliary Cholangitis“. Digestive Diseases and Sciences 68 (3): 995–1005. https://doi.org/10.1007/s10620-022-07581-x.