Die alkalische Phosphatase (AP): Wichtiger Leberwert für die PBC-Diagnose und -Therapie

Werden bei einer Blutuntersuchung die Leberwerte bestimmt, handelt es sich um eine ganze Reihe an Laborwerten, die jeweils Aufschluss über unterschiedliche Aspekte der Leberfunktion und mögliche Organschädigungen geben. Bestimmte Enzyme liefern Hinweise auf entzündliche Prozesse, andere Marker spiegeln die Syntheseleistung der Leber wider oder deuten auf Störungen des Galleabflusses hin.¹

Bei cholestatischen Lebererkrankungen, bei denen der Abfluss der Galle aus der Leber beeinträchtigt ist, kommt es typischerweise zu Veränderungen mehrerer Laborparameter. Besonders die alkalische Phosphatase (AP), die Gamma-Glutamyltransferase (Gamma-GT) und der Bilirubinwert sind von entscheidender Bedeutung. Sind diese Leberwerte erhöht, kann dies auf einen Gallenstau (Cholestase) hinweisen.²

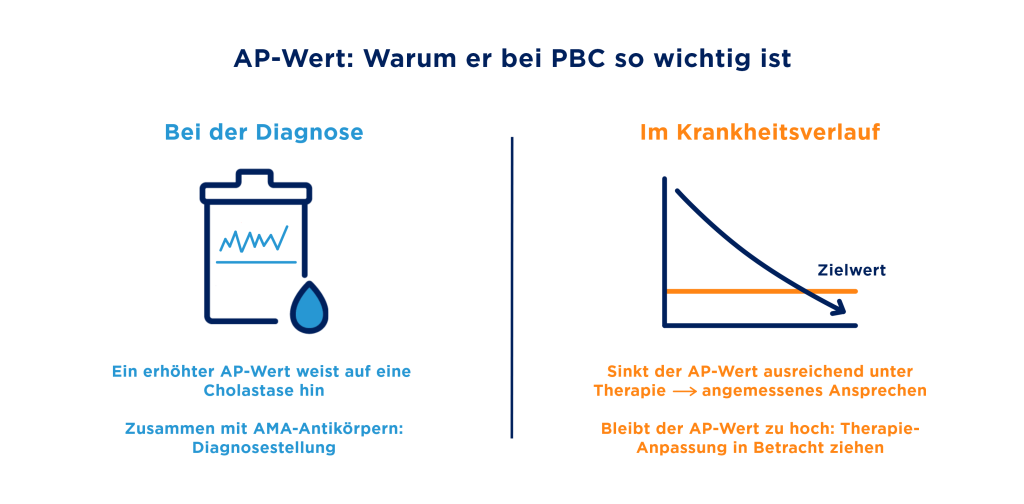

Die alkalische Phosphatase gilt als zentraler Marker bei cholestatischen Erkrankungen wie der PBC. Aus zwei Gründen: Ihre Aktivität im Blut zeigt das Ausmaß der Cholestase in den Gallengängen. Und sie gibt wichtige Hinweise auf den Verlauf der Erkrankung und das Ansprechen auf die medikamentöse Behandlung.³

Inhaltsverzeichnis

Was ist die alkalische Phosphatase?

Die alkalische Phosphatase (AP) ist ein Enzym, das in mehreren Organen vorkommt.²,⁴ Es spielt eine wichtige Rolle im Stoffwechsel, indem es Phosphatgruppen von verschiedenen Molekülen abspaltet und dadurch zahlreiche biochemische Prozesse steuert. Der Begriff „alkalisch“ bezieht sich darauf, dass das Enzym in einem leicht basischen Milieu am aktivsten ist.

Im menschlichen Körper gibt es verschiedene Formen der alkalischen Phosphatase, sogenannte Isoenzyme. Diese stammen aus unterschiedlichen Geweben, unter anderem aus der Leber und den Gallenwegen, den Knochen, dem Darm und – bei Schwangeren – aus der Plazenta. In der Leber wird die alkalische Phosphatase sowohl von den Leberzellen als auch den Epithelzellen gebildet, die die kleinen Gallengänge auskleiden.²,⁵

Bei gesunden Erwachsenen liegt der Normbereich für die AP-Aktivität im Blut typischerweise zwischen etwa 35 und 130 U/l (Einheiten pro Liter), wobei die Referenzwerte je nach Geschlecht, Alter und ggfs. nach dem Labor variieren können.⁴

Die Normwerte für die AP⁴

Personengruppe | Normbereich (AP, U/l) |

Erwachsene: Frauen | ca. 35–105 U/l (je nach Labor) |

Erwachsene: Männer | ca. 40–130 U/l (je nach Labor) |

Kinder und Jugendliche | deutlich höher, abhängig vom Alter und Wachstum |

Schwangere (3. Trimenon) | bis zu 2–3-fach erhöht |

Ältere Menschen | Leichte Erhöhung möglich |

Bei Kindern und Jugendlichen sind die AP-Werte deutlich höher als bei Erwachsenen.⁴ Der Grund: In den Wachstumsphasen kommt es zu einer verstärkten Aktivität der knochenbildenden Zellen, den sogenannten Osteoblasten. Diese Zellen produzieren große Mengen an alkalischer Phosphatase, die für den Aufbau der Knochensubstanz benötigt wird. Das spiegelt sich während des Wachstums in erhöhten AP-Werten im Blut wider – und deutet nicht auf eine Erkrankung hin.

Auch während der Schwangerschaft kommt es – insbesondere im letzten Schwangerschaftsdrittel – zu erhöhten AP-Werten, da die Plazenta selbst ebenfalls alkalische Phosphatase produziert.⁶

Erhöhte AP-Werte – was bedeuten sie?

Ein Anstieg der alkalischen Phosphatase im Blut ist zunächst ein unspezifisches Signal, das verschiedene Ursachen haben kann. Ob eine Erkrankung zugrunde liegt und welche das sein könnte, hängt immer von den individuellen Beschwerden, ärztlichen Untersuchungen und den weiteren Laborbefunden ab.

Bei cholestatischen Lebererkrankungen wie der PBC entsteht der erhöhte AP-Wert durch die Reizung und Schädigung der Zellen, die die kleinen Gallengänge in der Leber auskleiden. Als Reaktion bilden diese Zellen verstärkt alkalische Phosphatase. Der Anstieg der AP-Aktivität im Blut ist daher ein typisches Zeichen für einen gestörten Gallefluss und spiegelt die Belastung der Gallengänge wider.⁵

Jedoch weist nicht jede Erhöhung der AP auf einen Gallenstau hin. Auch andere Faktoren können den AP-Wert beeinflussen. Die vermehrte Aktivität der knochenbildenden Zellen z. B. bei der Heilung von Knochenbrüchen, bei bestimmten Knochenerkrankungen (z. B. Morbus Paget) und in Wachstumsphasen kann die AP-Werte ebenfalls ansteigen lassen. Auch bestimmte Medikamente wie einige Antibiotika sowie Schilddrüsenerkrankungen (z. B. Hyperthyreose) können die Ursache für den Anstieg sein.²,⁷

Im medizinischen Labor wird in der Regel die Gesamtaktivität der AP im Blutserum gemessen. Im Zweifel kann eine Differenzierung der AP-Isoenzyme helfen, den Ursprung der Erhöhung einzugrenzen. Um die Ursache einer krankhaften AP-Erhöhung sicher festzustellen, ist daher stets eine Betrachtung im Zusammenhang mit weiteren Leberwerten erforderlich.²

Der AP-Wert bei der Diagnosestellung

Bei der Diagnose der PBC liefert die Erhöhung des AP-Werts einen wichtigen Hinweis auf die Erkrankung und stellt eines von mehreren diagnostischen Kriterien dar. Ein wiederholt erhöhter AP-Wert ist kennzeichnend für die PBC.³

Das charakteristische Muster der Leberwerte bei PBC zeigt neben den pathologischen AP-Werten in der Regel eine erhöhte Gamma-GT und möglicherweise auffällige Bilirubin-Werte bei einer fortgeschrittenen Störung des Galleabflusses.

Generell geben AP, Gamma-GT und Bilirubin Auskunft darüber, ob eine cholestatische Lebererkrankung vorliegt. Ob eine PBC die Ursache für den Gallenstau ist, wird dann durch die Bestimmung spezieller PBC-typischer Antikörper im Blut (AMA, ANA) abgeklärt.³

Die AP ist ein zentraler Marker für Verlauf und Therapieerfolg bei PBC

Neben ihrer Bedeutung für die Diagnose spielt die alkalische Phosphatase bei der primär biliären Cholangitis eine entscheidende Rolle, um den Krankheitsverlauf und das Ansprechen auf die Therapie einzuschätzen. Der AP-Wert wird deshalb im Rahmen der regelmäßigen Kontrolluntersuchungen fortlaufend bestimmt:³

- Eine Laborkontrolle sollte spätestens 12 Monate nach Einleitung der Therapie erfolgen. Eine verlässliche Aussage zur Wirksamkeit der Therapie kann jedoch bereits nach sechs Monaten getroffen werden.

- Bei gutem Ansprechen auf die Therapie werden der AP-Wert und weitere relevante Leberwerte jährlich überprüft.

Therapieziele

Die Behandlung zielt darauf ab, den Rückstau der Galle zu verringern und damit den Entzündungsprozess in den Gallengängen aufzuhalten. Ein Rückgang der AP-Werte im Verlauf der Therapie gilt als günstiges Zeichen. Studien zeigen, dass Patient*innen mit deutlich gesenkten oder normalisierten AP-Werten unter Behandlung ein geringeres Risiko für die Entwicklung einer Leberzirrhose und anderer Komplikationen haben. Umgekehrt ist bekannt, dass dauerhaft hohe AP-Werte mit einer ungünstigeren Prognose einhergehen.

Zur einheitlichen Beurteilung des Therapieansprechens bei PBC wurden verschiedene Grenzwerte definiert:³,⁸,⁹

- Aktuell kommt häufig das Paris-II-Kriterium zum Einsatz. Demnach spricht eine Patientin / ein Patient gut auf eine Therapie an, wenn nach einem Jahr Behandlung eine AP ≤ 1,5-fach des oberen Normwertes erreicht wird, gleichzeitig der Bilirubinwert im Normbereich liegt und das Leber-Enzym AST < 1,5×ULN.

- Das Toronto-Kriterium kann ebenfalls herangezogen werden: Es verlangt eine Reduktion der AP auf einen Wert unterhalb des 1,67-fachen oberen Normwertes.

- Neuere Studien zeigen, dass es vorteilhaft ist, wenn unter der Therapie der AP-Wert im Normalbereich liegt.⁹

Übersicht über die Therapieziele: Es gilt die Faustregel, je niedriger der AP-Wert, desto besser.

Therapieziele | Angestrebter AP-Wert (U/l) |

Ideal: Normalisierung der AP | 35–130 U/l |

Paris II-Kriterium | Weniger als das 1,5-fache des oberen Normwerts. |

Toronto-Kriterium | Weniger als das 1,67-fache des oberen Normwerts. |

Solche Schwellenwerte werden in der täglichen Praxis und in wissenschaftlichen Studien genutzt, um Therapieerfolge messbar zu machen und individuell einschätzen zu können, ob die Behandlung ausreichend wirksam ist:³,⁸,⁹

- Erreicht der AP-Wert die definierten Zielwerte oder sinkt in den Normbereich, gilt dies als positives Zeichen für eine wirksame Therapie.

- Bleiben die AP-Werte trotz adäquater Behandlung dauerhaft hoch oder steigen erneut an, spricht dies für eine unzureichende Wirksamkeit der aktuellen Medikation. In solchen Fällen kann eine Therapieanpassung – etwa eine Umstellung oder Ergänzung der Behandlung – notwendig werden.

Die Erstlinientherapie bei PBC erfolgt mit Ursodeoxycholsäure (UDCA). Obwohl UDCA bei den meisten Patient*innen den AP-Wert deutlich senkt, werden die gewünschten Zielwerte nicht in allen Fällen erreicht. Studien zeigen, dass bis zu 40 % der Betroffenen auch nach einem Jahr unter UDCA-Monotherapie die Kriterien des Paris-II-Scores nicht ausreichend angesprochen haben.¹⁰,¹¹

Gerade bei diesen Patient*innen ist eine engere Verlaufskontrolle notwendig, um das Ansprechen der Therapie zu beurteilen und gegebenenfalls frühzeitig eine Zweitlinientherapie einzuleiten.³

Wie bei der Diagnosestellung bleibt auch bei den Verlaufskontrollen zu beachten, dass der AP-Wert immer im Zusammenhang mit anderen Laborwerten und dem klinischen Gesamtbild betrachtet werden sollte. Erst die Zusammenschau von AP-Verlauf, Bilirubinspiegel, Transaminasen und weiteren Risikofaktoren erlaubt eine zuverlässige Einschätzung des individuellen Krankheitsverlaufs.⁸

Aktive Beteiligung an der PBC-Therapie

Viele Patient*innen informieren sich heute detailliert über ihre Erkrankung und die relevanten Laborwerte. Gerade bei chronischen Erkrankungen wie der PBC kann die aktive Einbindung der Betroffenen in die Verlaufskontrolle zum Therapieerfolg beitragen.

Wer die Bedeutung des AP-Werts kennt und Veränderungen im Blick behält, kann frühzeitig mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt besprechen, ob Anpassungen der Therapie sinnvoll sind. Da der AP-Wert gut messbar ist und direkt mit der Krankheitsaktivität zusammenhängt, ist er ein sehr guter Marker für das Krankheitsmanagement.

Im Arztgespräch kann man gezielt nach dem aktuellen AP-Wert und dessen Entwicklung im Zeitverlauf fragen.

Fragen für das Arztgespräch:

- Wie haben sich meine AP-Werte im Verlauf der letzten Monate entwickelt?

- Erreiche ich aktuell die angestrebten Zielwerte?

- Wie sind meine anderen Leberwerte? Wie sind diese zu beurteilen?

- Sollte meine Therapie angepasst werden? Falls ja, was sind die Optionen?

Wird nach spätestens einem Jahr Behandlung mit UDCA kein ausreichender Rückgang des AP-Werts erreicht, deutet dies auf ein unzureichendes Ansprechen auf die Standardtherapie hin. In diesem Fall sollte ärztlicherseits unter Berücksichtigung weiterer Risikofaktoren für ein Fortschreiten der Erkrankung geprüft werden, ob eine Zweitlinientherapie erforderlich ist. Dafür stehen mittlerweile mehrere Medikamente zur Verfügung.³,⁸

Regelmäßige Laborkontrollen sind von entscheidender Bedeutung. Eine plötzliche erneute Erhöhung des AP-Werts nach zunächst erfolgreicher Senkung unter Therapie sollte immer ärztlich abgeklärt werden. Ursachen können beispielsweise eine eher unregelmäßige Einnahme oder Begleiterkrankungen sein. Auch ein Fortschreiten der PBC oder das Auftreten zusätzlicher entzündlicher Prozesse in der Leber kann zu einem erneuten Anstieg der AP führen. Die Überwachung des AP-Werts hilft, solche Veränderungen rechtzeitig zu erkennen und die Therapie entsprechend anzupassen.³

Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Patient*innen und dem behandelnden ärztlichen Team lässt sich die PBC in der Regel langfristig gut therapieren und unterstützt Betroffene im Umgang mit dieser seltenen Lebererkrankung.

DAS KÖNNTE SIE INTERESSIEREN

Interview mit PBC-Patientin Krissi

Kristina ist eine der rund 31.000 Menschen in Deutschland, die an primär biliärer Cholangits (PBC) erkrankt sind.

Glossar

Alkalische Phosphatase (AP)

Ein Enzym, das unter anderem von den Zellen der kleinen Gallengänge in der Leber gebildet wird. Ein erhöhter AP-Wert im Blut weist oft auf eine Störung des Galleabflusses (Cholestase) hin.

Autoimmunerkrankung

Eine Erkrankung, bei der das Immunsystem irrtümlich körpereigenes Gewebe angreift.Bilirubin

Abbauprodukt des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin, das über die Galle ausgeschieden wird. Erhöhte Werte können zu Gelbsucht (Ikterus) führen.Cholestase

Störung des Galleflusses, bei der sich die Galle in verschiedenen Abschnitten der Gallenwege stauen kann.Enzym

Eiweißstoff (Protein), das chemische Reaktionen im Körper beschleunigt.Epithelzellen

Zellen, die Oberflächen und Hohlräume im Körper auskleiden, zum Beispiel die Innenwände der kleinen Gallengänge.Gamma-Glutamyltransferase (Gamma-GT)

Ein Enzym, das ebenfalls bei Gallenstau erhöht sein kann und zusammen mit der AP zur Diagnostik von Cholestase genutzt wird.

Hyperthyreose

Erkrankung der Schilddrüse mit Überproduktion von Schilddrüsenhormonen.Zweitlinientherapie

Unterschiedliche Varianten eines Enzyms, die in verschiedenen Geweben gebildet werden.Leberzirrhose

Spätfolge chronischer Lebererkrankungen, bei der die Leber zunehmend vernarbt und ihre Funktion stark eingeschränkt ist.Morbus Paget

Eine chronische Knochenerkrankung, bei der es zu verstärktem, unregelmäßigem Knochenumbau kommt.

Paris-II-Kriterium

Ein festgelegter Zielwert für die AP bei der Behandlung der PBC: AP ≤ 1,5-fach des oberen Normwertes, ein normaler Bilirubinwert und das Leber-Enzym AST <1,5xULN.Plazenta

Mutterkuchen. Versorgt das ungeborene Kind während der Schwangerschaft mit Nährstoffen und Sauerstoff.Primär biliäre Cholangitis (PBC)

Seltene Autoimmunerkrankung, bei der die kleinen Gallengänge in der Leber chronisch entzündet sind und geschädigt werden.

Transaminasen (AST, ALT)

Leberenzyme (z. B. ALT und AST), die bei Schädigung von Leberzellen ins Blut freigesetzt und als Leberwerte im Bluttest bestimmt werden.Ursodeoxycholsäure (UDCA)

Ein Arzneistoff, der zur Behandlung cholestatischer Lebererkrankungen wie der PBC eingesetzt wird. UDCA ist eine Gallensäure, die für medizinische Zwecke teilsynthetisch hergestellt wird. Sie kommt in sehr geringen Mengen auch natürlicherweise im menschlichen Körper vor. UDCA verbessert den Gallefluss, verdrängt schädliche Gallensäuren und wirkt entzündungshemmend auf die Gallengänge.

Zweitlinientherapie

Behandlung mit zusätzlichen oder alternativen Medikamenten, wenn die Erstlinientherapie nicht ausreichend wirksam ist.

Quellen

- Weninger, Jasmin, Mustafa Özçürümez, und Ali Canbay. 2025. „Abklärung erhöhter Leberwerte“. Gastro-News 12 (2): 46–55. https://doi.org/10.1007/s15036-025-3862-5.

- Stein, Jürgen, und Till Wehrmann, Hrsg. 2020. Funktionsdiagnostik in der Gastroenterologie: Medizinische Standards. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-59133-8.

- Sebode, Marcial, Heike Bantel, und et. al. 2025. „S3-Leitlinie ‚Seltene Lebererkrankungen (LeiSe LebEr) – Autoimmune Lebererkrankungen von der Pädiatrie bis zum Erwachsenenalter‘ der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS): Februar 2025 – AWMF-Registernummer: 021–027“. Zeitschrift für Gastroenterologie 63 (06): 604–88. https://doi.org/10.1055/a-2558-5204.

- Universitätsklinikum Ulm, Zentrale Einrichtung Klinische Chemie. 2022. „Leistungsverzeichnis alkalische Phosphatase FB-PÄ 6 AP OE-MB“. https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/09_Sonstige/Klinische-Chemie/Seiteninhalte/Seiteninhalte_A/alkalische_Phosphatase_FB-PAE_6_AP_OE-MB.pdf. (Aufgerufen am 29.06.2025)

- Reshetnyak, Vasiliy Ivanovich, und Igor Veniaminovich Maev. 2023. „Pathophysiology of Biochemical Signs of Primary Biliary Cholangitis“. Exploration of Digestive Diseases, August, 149–71. https://doi.org/10.37349/edd.2023.00024.

- Schneider, Andrea, und Jutta Girke. 2016. „Schwangerschaftsspezifische Lebererkrankungen“. In Praxis der Hepatologie, herausgegeben von Michael P. Manns und Sabine Schneidewind, 169–74. Springer Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-41620-0_27.

- Kremer, A. E., und U. Beuers. 2018. „Primär biliäre Cholangitis: Geänderter Name, neues Glück?“ Der Gastroenterologe 13 (3): 171–79. https://doi.org/10.1007/s11377-018-0249-6.

- Levy, Cynthia, Michael Manns, und Gideon Hirschfield. 2023. „New Treatment Paradigms in Primary Biliary Cholangitis“. Clinical Gastroenterology and Hepatology 21 (8): 2076–87. https://doi.org/10.1016/j.cgh.2023.02.005.

- Steinmann, Silja, und Christoph Schramm. 2024. „Primär biliäre Cholangitis – Response-Kriterien der Erstlinientherapie und Perspektiven der Zweitlinientherapie“. Die Innere Medizin 65 (4): 340–46. https://doi.org/10.1007/s00108-024-01674-7.

- Montano-Loza, Aldo J., und Christophe Corpechot. 2021. „Definition and Management of Patients With Primary Biliary Cholangitis and an Incomplete Response to Therapy“. Clinical Gastroenterology and Hepatology 19 (11): 2241-2251.e1. https://doi.org/10.1016/j.cgh.2020.06.062.

- Invernizzi, Pietro, Annarosa Floreani, Marco Carbone, u. a. 2017. „Primary Biliary Cholangitis: Advances in Management and Treatment of the Disease“. Digestive and Liver Disease 49 (8): 841–46. https://doi.org/10.1016/j.dld.2017.05.001.