Primär biliäre Cholangitis

Mit aktivem Symptom-Management

für eine bessere Lebensqualität

Die primär biliäre Cholangitis – abgekürzt PBC – ist eine seltene cholestatische Autoimmunerkrankung, bei der sich das Immunsystem gegen körpereigene Strukturen richtet. Im Falle der PBC sind es die kleinen Gallengänge innerhalb der Leber, die durch fehlgeleitete Abwehrreaktionen nach und nach geschädigt werden. Dadurch kommt es zu einem Rückstau der Galle (Cholestase) und einer Entzündung in der Leber. Bleibt die Erkrankung unbehandelt, kann das zu einer Vernarbung des Gewebes (Zirrhose) und schließlich zu Leberversagen führen.1,2

Die Initiative Räume zum Reden unterstützt PBC-Patienten*innen durch Informationsangebote, um die Herausforderungen der seltenen Lebererkrankung und die damit verbundenen Belastungen im Alltag besser zu bewältigen.

Inhaltsverzeichnis

Wer ist von PBC betroffen?

Die primär biliäre Cholangitis gehört zu den seltenen Lebererkrankungen. Laut einer Analyse der Techniker Krankenkasse auf Basis von 8,1 Millionen Versichertendaten litten im Jahr 2014 36,9 von 100.000 Personen an PBC. Das entspricht etwa 31.000 Menschen in Deutschland – Tendenz steigend.3

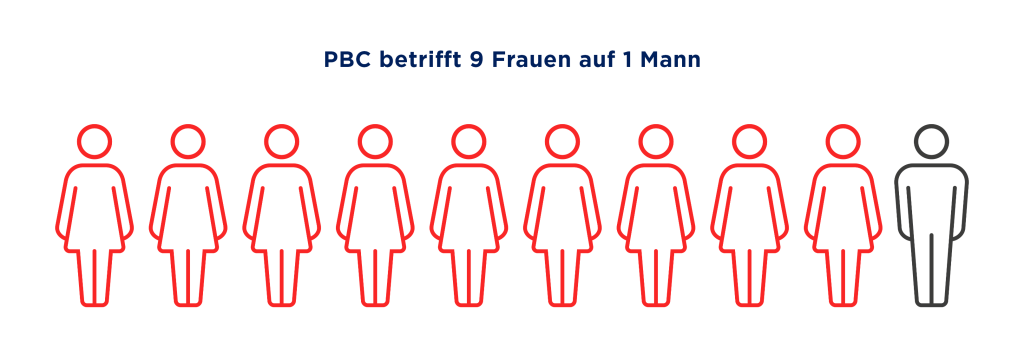

PBC tritt überwiegend bei Frauen auf, neun von zehn Betroffenen sind weiblich.1 In den meisten Fällen wird die Krankheit zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr festgestellt.4 Bei Männern wird PBC oft erst in einem höheren Alter diagnostiziert, wenn die Erkrankung schon weiter fortgeschritten ist.5

Symptome der PBC

Die PBC entwickelt sich in der Regel schleichend. In der frühen Phase bemerken Betroffene häufig keine Beschwerden, im Verlauf der Erkrankung treten aber bei den meisten Patient*innen Symptome auf.1

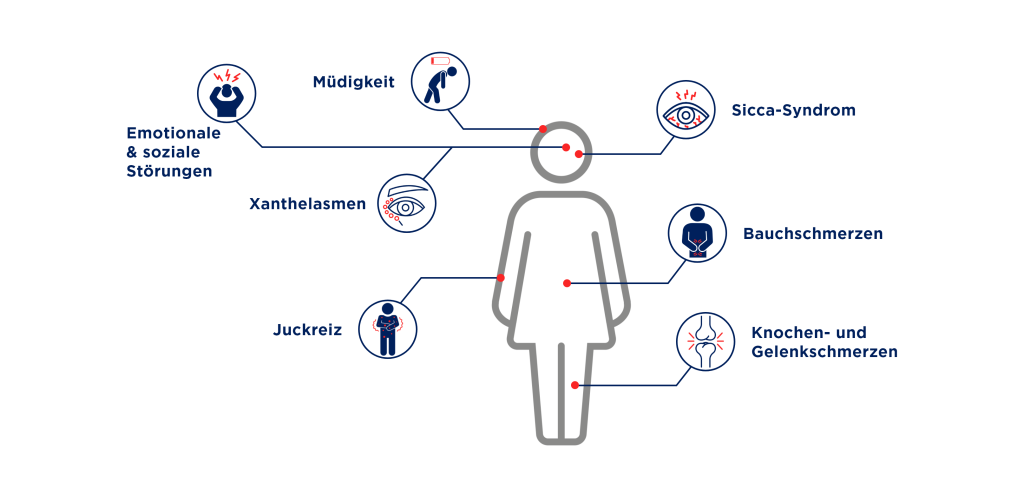

Typisch für die PBC sind ein chronischer Juckreiz (Pruritus) sowie eine bleierne Müdigkeit und Erschöpfung (Fatigue). Fatigue gilt als sehr häufiges Symptom, auch wenn die in Studien berichteten Häufigkeiten stark variieren. Die Symptome können die Bewältigung alltäglicher Aufgaben erschweren und die Lebensqualität betroffener Personen wesentlich beeinträchtigen.1

JUCKREIZ (PRURITUS)

FATIGUE

Fatigue ist durch eine ständige Müdigkeit und Abgeschlagenheit gekennzeichnet, die sich auch durch Ruhepausen und ausreichend Schlaf nicht bessert. Die chronische Erschöpfung kann sowohl die körperliche wie geistige Leistungsfähigkeit stark einschränken und sich auch auf die Psyche auswirken.

PBC-Patient*innen neigen häufig auch zu trockenen Schleimhäuten (Sicca-Symptome).1,2 Trockene Augen äußern sich oft mit einem unangenehmen Fremdkörpergefühl oder Brennen. Ein trockener Mund kann Probleme beim Schlucken und Sprechen hervorrufen und das Kariesrisiko erhöhen.1 Zusätzlich können trockene Schleimhäute noch an anderen Körperstellen, z.B. im Vaginalbereich, auftreten.2

Weitere Symptome sind u.a.1,6

- Beschwerden im rechten Oberbauch

- Schmerzen in den Gelenken (Arthralgien)

- Fettablagerungen unter der Haut, die bei PBC in erster Linie an den Augenlidern auftreten (Xanthelasmen).

Welche Symptome auftreten und in welcher Intensität, kann von Patient*in zu Patient*in unterschiedlich sein.

Bei einer ausgeprägten Leberschädigung durch die PBC werden in manchen Fällen auch Gelbsucht (Ikterus), eine Ansammlung von Flüssigkeit im Bauchraum (Aszites) und Störungen der Hirnfunktion (hepatische Enzephalopathie) beobachtet.6

Patient*innen mit PBC sind gehäuft von weiteren Autoimmunerkrankungen betroffen, die ihrerseits vielfältige Symptome aufweisen können. Hierzu zählen autoimmune Schilddrüsenerkrankungen wie die Hashimoto-Thyreoiditis, Durchblutungsstörungen an Fingern und Zehen (Raynaud-Syndrom), Bindegewebserkrankungen (CREST-Syndrom), Zöliakie und Rheuma (rheumatoide Arthritis).1

Wie wird die PBC diagnostiziert?

Erste Hinweise auf eine primär biliäre Cholangitis ergeben sich oft aus einer Routineuntersuchung, bei der bestimmte Leberwerte im Blut auffällig sind, ohne dass Krankheitssymptome vorliegen.6 Durch weitere Untersuchungen wird dann abgeklärt, welche Erkrankung zugrunde liegt.

Stellen sich hingegen Betroffene mit den für PBC typischen Beschwerden wie anhaltendem Juckreiz oder starker Erschöpfung in einer ärztlichen Praxis vor, vergeht häufig einige Zeit bis zur Diagnosestellung. Aufgrund der Seltenheit der Erkrankung und den unspezifischen Symptomen, denen auch eine Vielzahl anderer Krankheiten zugrunde liegen können, ist anfänglich oft nicht klar, dass eine Lebererkrankung für das Beschwerdebild verantwortlich ist.

- Typisch für die PBC ist eine über einen längeren Zeitraum (mehr als 6 Monate) erhöhte Aktivität der alkalischen Phosphatase (AP), eines Enzyms, das bei Gallenstau in der Leber vermehrt ins Blut gelangt. Auch die Gamma-GT, Bilirubin oder Transaminasen können verändert sein.

- In rund 90 % der Fälle lassen sich sogenannte antimitochondriale Antikörper (AMA) im Blut nachweisen. Fehlen diese, können andere Autoantikörper wie z. B. antinukleäre Antikörper (ANA) zur Diagnosesicherung herangezogen werden.

- Mit einer Ultraschalluntersuchung wird überprüft, ob andere Ursachen für den Gallenstau vorliegen. In manchen Fällen sind weitere bildgebende Verfahren wie eine Magnetresonanztomographie (MRT) oder eine Magnetresonanz-Cholangiopankreatographie (MRCP) zur Darstellung der Gallengänge erforderlich.

- Eine Leberbiopsie ist in der Regel nur notwendig, wenn die Diagnose trotz der vorherigen Untersuchungen unklar bleibt oder Hinweise auf eine fortgeschrittene Schädigung der Leber bestehen.1,4

Die Behandlung der primär biliären Cholangitis

Je nach Art und Intensität der individuellen Symptomatik können zusätzlich verschiedene medikamentöse und nicht-medikamentöse Maßnahmen zum Einsatz kommen.1 Die Anwendung weiterer Medikamente sollte – auch im Falle frei verkäuflicher Präparate – immer vorab mit dem behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin abgestimmt werden.

Wichtig: Regelmäßig Leberwerte (AP-Wert) überprüfen lassen

Ein zentraler Marker für den Krankheitsverlauf bei PBC ist die Aktivität der alkalischen Phosphatase (AP). Um die Wirksamkeit der Behandlung zu überprüfen, sollte der AP-Wert in regelmäßigen Abständen kontrolliert und mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt besprochen werden. Liegt dieser Wert über dem sogenannten Norm-Bereich, sollte man gemeinsam über die Möglichkeit einer Therapieanpassung sprechen, die das Fortschreiten der Erkrankung langfristig reduzieren kann.

Besser leben mit PBC

„Ich mache alles, was mir Spaß macht!“

Seit der Diagnose primär biliäre Cholangitis hat sich in Kristinas Leben vieles geändert. Vieles aber auch nicht. Mit welcher Einstellung und welchen Strategien die alleinerziehende Mutter, berufstätige Konstruktionsingenieurin und leidenschaftliche Tennisspielerin ihre Symptome bestmöglich im Griff hat und ihr Leben so normal wie möglich lebt, erklärt sie im Interview.

„Ich lasse nicht zu, dass meine primär biliäre Cholangitis mich einschränkt!“

Isabella erhielt 2021 die Diagnose, dass sie an PBC erkrankt ist. Nach dem ersten Schock lebt die Heilpraktikerin mit eigener Naturheilpraxis ihr Leben mit großer Selbstachtsamkeit. Für sie steht fest: Die nicht heilbare, aber zu behandelnde seltene Autoimmunerkrankung der Leber wird nicht die Oberhand über ihr Leben gewinnen.

Orientierung und praktische Hilfe bei PBC

Die Diagnose PBC trifft viele Betroffene unvorbereitet und löst oftmals Verunsicherung, Angst und Hilflosigkeit aus. Hinzu kommt: Die Lebererkrankung ist selten, in der Öffentlichkeit kaum bekannt – selbst im persönlichen Umfeld stoßen Menschen mit PBC häufig auf Unverständnis und fühlen sich mit ihrer Situation allein gelassen und isoliert.

Umso wichtiger sind verlässliche Informationen, der Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen und Anlaufstellen, die Orientierung und Unterstützung bieten:

- Der Deutsche Leberhilfe e.V. leistet seit nahezu 40 Jahren wertvolle Hilfe zur Selbsthilfe für Menschen mit Lebererkrankungen – mit persönlicher Beratung für Patient*innen und Angehörige sowie fundierten Informationen zu verschiedenen Krankheitsbildern, dem aktuellen Stand der Forschung und neuen Therapieansätzen. In der Adressdatenbank sind Kontaktdaten von Kliniken und Schwerpunktpraxen verschiedener Fachgebiete in Wohnortnähe sowie regionalen Selbsthilfegruppen gelistet.

- Das Team der Kautz5 gUG (vormals Leberhilfe Projekt gUG) macht sich gezielt für Menschen mit primär biliärer Cholangitis stark – mit dem Ziel, dass Patient*innen gesichertes Wissen über PBC sowie eine optimale Versorgung erhalten und an Lebensqualität gewinnen. Die Online-Plattform PBCNews.info bietet ausführliche Informationen und Materialien zu medizinischen Aspekten der seltenen Lebererkrankung sowie zahlreiche Tipps für den Umgang mit PBC im Alltag.

Nützliche Tools für das Symptommanagement

Um Patient*innen in ihrem Alltag mit primär biliärer Cholangitis gezielt zu unterstützen, stellt die Initiative PBCNews.info kostenlos verschiedene Tools zur Verfügung. Dazu zählen Vorlagen für eine individuell befüllbare Begleitmappe sowie eine App, die im Rahmen einer Studie in Zusammenarbeit mit der Universitätsklinik Mannheim entwickelt wurde.

PBC BEGLEITMAPPE

Die Behandlung der primär biliären Cholangitis erfordert regelmäßige Kontrolluntersuchungen, Laboranalysen und Gespräche mit Ärzt*innen und Therapeut*innen verschiedener Fachrichtungen. Um in dieser komplexen Situation den Überblick zu behalten, stehen Vorlagen wie z.B. ein Symptomtagebuch, Laborwertetracker, Medikamentenplan und Checklisten zur Vorbereitung auf den nächsten Arztbesuch zum Download für eine PBC Begleitmappe bereit.

Die Materialien unterstützen Patient*innen dabei, die Erkrankung aktiv mitzugestalten, Veränderungen des Gesundheitszustands zu erfassen und wichtige Informationen im Austausch mit Ärzt*innen zur Sprache zu bringen.

PBC-APP

Das Selbst- und Symptommanagement bei primär biliärer Cholangitis gewinnt auch für behandelnde Ärzt*innen immer mehr an Bedeutung. In der PBC-App lassen sich die Symptome und deren Verlauf sowie das medizinische Symptom- und Selbstmanagement detailliert erfassen.

Die Dokumentation von Laborwerten ist ebenfalls möglich.

Alle vier Wochen erhalten Nutzer*innen per Mail eine Zusammenfassung des Symptom-Trackings – falls erforderlich mit einem individuellen Hinweis, dass eine weitere ärztliche Abklärung erfolgen sollte.

Bei Interesse an der PBC-App kann man sich hier registrieren:

Austausch von Expert*innen und Betroffenen: Veranstaltungen für PBC-Patient*innen

Spezielle Seminare und Workshops eröffnen Patient*innen und Angehörigen eine gute Möglichkeit, sich umfassend über die PBC und neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu informieren, mit Expert*innen zu diskutieren und andere Betroffene zu treffen.

Der Deutsche Leberhilfe e.V. veranstaltet jedes Jahr das „Arzt-Patienten-Seminar für autoimmune Lebererkrankungen“ mit Vorträgen zu verschiedenen Themen. Darüber hinaus finden krankheitsspezifische interaktive Workshops z.B. zu PBC statt, bei denen Teilnehmer*innen sich direkt mit Fragen an die Expert*innen wenden können. Die Veranstaltungen werden online via Zoom übertragen.

Zu interaktiven Vorträgen und Workshops vor Ort in verschiedenen deutschen Städten lädt die Informationsreihe „PBC on Tour“ der Kautz5 gUG ein. Die Veranstaltungen bieten Raum für einen intensiven Austausch mit renommierten Mediziner*innen und Begegnungen mit anderen Patient*innen.

Bewusster Lebensstil als Teil des Selbstmanagements

Bei einer PBC empfiehlt es sich, einen gesunden und achtsamen Lebensstil zu pflegen. Einfache Anpassungen im Alltag helfen, die Leber nicht übermäßig zu belasten und können gleichzeitig zu mehr Wohlbefinden beitragen.

Ernährung: Bei PBC ist keine spezielle Diät erforderlich.2 Entsprechend allgemeiner Empfehlungen10 ist eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährungsweise mit viel frischem Gemüse und Obst, Hülsenfrüchten, Milch- und Vollkornprodukten angeraten. Auf zucker- und fettreiche Speisen und hochverarbeitete Lebensmittel ist möglichst zu verzichten.

Alkohol: Alkoholkonsum ist zwar nicht die Ursache für eine primär biliäre Cholangitis, kann die Leber aber zusätzlich belasten. Empfehlenswert ist daher, auf übermäßigen Alkoholkonsum zu verzichten.11

Rauchen: Es gibt Hinweise darauf, dass Rauchen die Entwicklung der PBC begünstigen kann.2

Bewegung: Körperliche Aktivität trägt wesentlich zum körperlichen und seelischen Wohlbefinden bei. Ein anstrengendes Training ist nicht erforderlich. Hauptsache, man bewegt sich regelmäßig. Schon moderate Aktivitäten wie täglich 30 Minuten spazieren gehen, Radfahren, schwimmen oder leichte Gymnastik können einiges bewirken. Wichtig ist, auf die eigenen Grenzen zu achten und sich nicht zu überfordern.12

Arbeiten mit PBC

- Eine Gleitzeitregelung bietet die Möglichkeit, die Arbeitszeiten an die jeweilige Tagesform und Leistungsfähigkeit anzupassen. Außerdem lassen sich so die häufig anstehenden Arzttermine ohne zusätzlichen Stress wahrnehmen.

- Eventuell können Aufgaben, die zu beschwerlich geworden sind, an Kolleg*innen übertragen werden oder es ist der Einsatz in einem anderen Unternehmensbereich möglich.

- Hilfreich kann auch eine ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes oder die Ausstattung mit technischen Hilfsmitteln sein.

- Ideal ist, wenn die Tätigkeit im Homeoffice ausgeübt werden kann. Das spart wertvolle Zeit und anstrengende Wege zur Arbeitsstätte.

Anspruch auf Sozialleistungen

Kann man aufgrund einer chronischen Erkrankung seinem ursprünglichen Beruf nicht mehr nachgehen, hat man unter gewissen Voraussetzungen Anspruch auf staatliche Unterstützung, um den Lebensunterhalt bestreiten zu können.

Berufliche Rehabilitation

Die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA) sollen dafür sorgen, die Erwerbstätigkeit bei krankheitsbedingten Einschränkungen zu erhalten oder wiederherzustellen. Dazu gehören z.B. Umschulungs- oder Weiterbildungsmaßnahmen, Hilfe bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz oder finanzielle Zuschüsse zu Arbeitsmitteln und Fahrtkosten. Finanziert werden die Maßnahmen zur Beruflichen Reha von der Deutschen Rentenversicherung oder der Agentur für Arbeit.

Schwerbehindertenausweis

Ein Schwerbehindertenausweis kann für Menschen mit PBC einige Erleichterungen im Alltag und Arbeitsleben mit sich bringen. Dafür ist beim Versorgungsamt ein Antrag auf Feststellung des Grades der Behinderung (GdB) zu stellen. Bei Anerkennung der Schwerbehinderung – ab einem GdB von mindestens 50 – besteht ein Anspruch auf sogenannte Nachteilsausgleiche:

- Zusätzliche Urlaubstage

- besonderer Kündigungsschutz

- früherer Renteneintritt ohne Abschläge

- steuerliche Vergünstigungen

- Ermäßigungen im Öffentlichen Personennahverkehr und bei kulturellen Veranstaltungen.

Der Antrag kann online gestellt werden. Das Antragsformular für das jeweilige Bundesland gibt es hier.

Erwerbsminderungsrente

Kann man dauerhaft nur noch eingeschränkt arbeiten, lassen sich die Einkommensverluste ggfs. mit einer Erwerbsminderungsrente abfedern. Entscheidend ist dabei nicht die Erkrankung als solches, sondern die verbliebene Leistungsfähigkeit:

- Wer täglich drei bis unter sechs Stunden arbeiten kann, erhält unter bestimmten Voraussetzungen eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung

- Personen, die weniger als drei Stunden am Tag arbeiten können, kann Rente wegen voller Erwerbsminderung gewährt werden.

Informationen zu Voraussetzungen, Leistungsumfang und Beantragung der Rente sind auf dem Portal der Deutschen Rentenversicherung zu finden.

Beratung in sozialrechtlichen Fragen

Sich durch die gesetzlichen Bestimmungen zu arbeiten, kann schwierig und sehr mühsam sein. Eine qualifizierte Beratung – z.B. durch einen der Sozialverbände oder die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) – kann helfen, die individuellen Ansprüche auszuloten und die Anträge auf Sozialleistungen vorzubereiten. Die Anlaufstellen bieten auch Unterstützung, falls ein Antrag in erster Instanz abgelehnt wird und Widerspruch eingelegt werden soll.

DAS KÖNNTE SIE INTERESSIEREN

Chronischer Pruritus bei primär biliärer Cholangitis (PBC)

Juckreiz (lat. Pruritus) zählt zu den häufigsten Symptomen der primären biliären Cholangitis.

Fatigue bei primär biliärer Cholangitis (PBC)

Fatigue ist eines der häufigsten und belastendsten Symptome bei PBC – und vermutlich auch dasjenige Krankheitszeichen, das von Außenstehenden am wenigsten verstanden wird.

Glossar

Alkalische Phosphatase (AP): Enzym, das bei cholestatischen Erkrankungen erhöht ist und den gestörten Galleabfluss widerspiegelt.

Antimitochondriale Antikörper (AMA): Eiweiße im Blut, die auf eine Autoimmunreaktion gegen die eigenen Mitochondrien (Zellorganellen für die Energieproduktion) hinweisen. Bei PBC in den meisten Fällen nachweisbar.

Antinukleäre Antikörper (ANA): Eiweiße, die sich gegen Zellkerne richten und bei Autoimmunerkrankungen auftreten können. ANA können bei einem Teil der Patient*innen nachgewiesen werden.

Arthralgie: Medizinischer Begriff für Gelenkschmerzen.

Aszites: Ansammlung von Flüssigkeit in der Bauchhöhle.

Autoimmunerkrankung: Erkrankung, bei der das Immunsystem irrtümlich körpereigenes Gewebe angreift.

Bilirubin: Abbauprodukt des roten Blutfarbstoffs, das mit der Galle ausgeschieden wird. Erhöhte Werte können eine Gelbfärbung der Haut (Ikterus) verursachen.

Cholangitis: Entzündung der Gallengänge.

Cholestase: Störung des Galleflusses.

CREST-Syndrom: Eine besondere Verlaufsform der Sklerodermie. Dabei kommt es zu einer krankhaften Vermehrung von Bindegewebe, das Haut und innere Organe verhärten kann.

Erstlinientherapie / Zweitlinientherapie: Die Erstlinientherapie ist die empfohlene Standardbehandlung, die in der Regel als erstes eingesetzt wird. Wenn diese Behandlung nicht ausreicht oder nicht vertragen wird, kann eine Zweitlinientherapie notwendig sein. Dabei handelt es sich um alternative oder ergänzende Medikamente, die speziell für solche Fälle vorgesehen ist.

Fatigue: Anhaltende Müdigkeit und Erschöpfung, die sich durch Ruhe oder Schlaf nicht ausreichend bessert.

Hashimoto-Thyreoiditis: Chronische Entzündung der Schilddrüse, bei der das Immunsystem eigenes Gewebe angreift. Häufige Ursache einer Schilddrüsenunterfunktion.

Hepatische Enzephalopathie: Funktionsstörung des Gehirns infolge schwerer Lebererkrankung.

Ikterus: Gelbfärbung der Haut und Augen durch erhöhtes Bilirubin im Blut.

Leberbiopsie: Gewebeentnahme aus der Leber.

Lebertransplantation: Chirurgischer Eingriff, bei dem eine schwer geschädigte und nicht mehr ausreichend funktionsfähige Leber durch eine gesunde Spenderleber ersetzt wird.

Leberversagen: Schwerwiegende Einschränkung der Leberfunktion.

Leberzirrhose: Spätfolge chronischer Lebererkrankungen, bei der die Leber zunehmend vernarbt und ihre Funktion stark eingeschränkt ist.

Magnetresonanz-Cholangiopankreatographie (MRCP): Spezielle MRT-Untersuchung zur Darstellung der Gallengänge und Bauchspeicheldrüsengänge.

Magnetresonanztomographie (MRT): Bildgebendes Verfahren mit Magnetfeldern.

Obeticholsäure (OCA): Inzwischen nicht mehr zugelassenes Medikament zur Behandlung der PBC als Zweitlinientherapie.

Pruritus: Medizinischer Fachbegriff für Juckreiz.

Raynaud-Syndrom: Gefäßerkrankung, bei der es anfallsartig zu einer Minderdurchblutung der Finger (seltener der Zehen) kommt. Die Haut wird dabei zunächst blass oder blau, oft begleitet von Schmerzen oder Taubheitsgefühl. Die Auslöser sind meist Kälte oder emotionaler Stress.

Transaminasen: Leberenzyme (z. B. ALT und AST), die bei Schädigung von Leberzellen ins Blut freigesetzt werden und als Leberwerte im Bluttest bestimmt werden.

Ursodeoxycholsäure (UDCA): Ein Arzneistoff, der zur Erstlinientherapie bei PBC eingesetzt wird. UDCA ist eine Gallensäure, die für medizinische Zwecke synthetisch hergestellt wird. Sie kommt in sehr geringen Mengen auch natürlicherweise im menschlichen Körper vor. UDCA verbessert den Gallefluss, verdrängt schädliche Gallensäuren und wirkt entzündungshemmend auf die Gallengänge.

Xanthelasmen: Gelbliche Cholesterinablagerungen in der Haut, meist an den Augenlidern.

Zöliakie: Chronische Erkrankung, bei der der Verzehr von Gluten (z. B. in Weizen, Roggen oder Gerste) eine Entzündungsreaktion im Dünndarm auslöst. Führt unbehandelt zu Verdauungsproblemen und Nährstoffmangel.

Quellen

„S3-Leitlinie „Seltene Lebererkrankungen (LeiSe LebEr) – Autoimmune Lebererkrankungen von der Pädiatrie bis zum Erwachsenenalter“ der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS). Z Gastroenterol. 2025 Jun;63(6):604-688. https://doi.org/10.1055/a-2558-5204

EASL. 2017. „EASL Clinical Practice Guidelines: The Diagnosis and Management of Patients with Primary Biliary Cholangitis“. Journal of Hepatology 67 (1): 145–72. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2017.03.022.

Sebode, Marcial, Angela Kloppenburg, Annette Aigner, Ansgar W. Lohse, Christoph Schramm, und Roland Linder. 2020. „Population-based study of autoimmune hepatitis and primary biliary cholangitis in Germany: rising prevalences based on ICD codes, yet deficits in medical treatment“. Zeitschrift für Gastroenterologie 58(05): 431–38. https://doi.org/10.1055/a-1135-9306.

Steinmann, Silja, und Christoph Schramm. 2024. „Primär biliäre Cholangitis – Response-Kriterien der Erstlinientherapie und Perspektiven der Zweitlinientherapie“. Die Innere Medizin 65 (4): 340–46. https://doi.org/10.1007/s00108-024-01674-7.

Trivella, Juan, Binu V. John, und Cynthia Levy. 2023. „Primary Biliary Cholangitis: Epidemiology, Prognosis, and Treatment“. Hepatology Communications 7 (6). https://doi.org/10.1097/HC9.0000000000000179.

Zimny, Sebastian, und Gerald Denk. 2025. „Primär biliäre Cholangitis (PBC): Wie erkennen, wie therapieren?“ MMW – Fortschritte der Medizin 167 (S1): 20–21. https://doi.org/10.1007/s15006-024-4521-z.

Montano-Loza, Aldo J., und Christophe Corpechot. 2021. „Definition and Management of Patients With Primary Biliary Cholangitis and an Incomplete Response to Therapy“. Clinical Gastroenterology and Hepatology 19 (11): 2241-2251.e1. https://doi.org/10.1016/j.cgh.2020.06.062.

Invernizzi, Pietro, Annarosa Floreani, Marco Carbone, u. a. 2017. „Primary Biliary Cholangitis: Advances in Management and Treatment of the Disease“. Digestive and Liver Disease 49 (8): 841–46. https://doi.org/10.1016/j.dld.2017.05.001.

Langenbacher, Diane, Achim Kautz, Christian Trautwein, Carsten Schwenke, Yuri Sankawa, und Andreas E. Kremer. 2024. „ Patient-Reported Insights on Current Care Practices for Primary Biliary Cholangitis, Quality of Life and Self-Management: Results of the German PBC Online Survey“. Journal of Hepatology 80 (June):S320. THU-122. https://doi.org/10.1016/S0168-8278(24)01106-1.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung. o. J. „Gut essen und trinken – die DGE-Empfehlungen“. https://www.dge.de/gesunde-ernaehrung/gut-essen-und-trinken/dge-empfehlungen/ (Aufgerufen am 30.06.2025)

Düll, Miriam M., und Andreas E. Kremer. 2022. „Evaluation and Management of Pruritus in Primary Biliary Cholangitis“. Clinics in Liver Disease 26 (4): 727–45. https://doi.org/10.1016/j.cld.2022.06.009.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung. o. J. „In Bewegung bleiben und auf das Gewicht achten“. https://www.dge.de/gesunde-ernaehrung/gut-essen-und-trinken/dge-empfehlungen/bewegung-gewicht/ (Aufgerufen am 30.06.2025)

Levy, C., B. Williams, F. Sowell, P. Serafini, Nt Giao Antunes, C. Zein, J. Dietrich, C. Addy, D. Vargas, und J.M.Schattenberg. 2023. „Understanding the Experience of Patients with Primary Biliary Cholangitis and Pruritus“. Value in Health 26 (6): S318. PCR34. https://doi.org/10.1016/j.jval.2023.03.1814. Poster abrufbar unter: https://www.ispor.org/docs/default-source/intl2023/genfit-ipsenpatient-experience-with-pbcispor-posterfinal-pdf.pdf (Aufgerufen am 30.06.2025)

Haufe Online Redaktion. 2024. „Chronisch krank und berufstätig“. Haufe.de News und Fachwissen. https://www.haufe.de/arbeitsschutz/recht-politik/chronisch-krank-und-berufstaetig_92_129392.html. (Aufgerufen am 30.06.2025)