Infantile Zerebralparese – Ursachen, Symptome, Behandlung und Alltagshilfen

Die infantile Zerebralparese zählt zu den häufigsten neurologischen Bewegungsstörungen im Kindesalter.¹ Sie beruht auf einer frühen Schädigung des Gehirns, die die Steuerung von Bewegungen und die Kontrolle der Körperhaltung dauerhaft beeinträchtigen kann. Je nach Ausprägung sind nur einzelne Fähigkeiten leicht eingeschränkt oder es bestehen umfassende Beeinträchtigungen, die viele Funktionen betreffen und lebenslanger Pflege bedürfen.¹

Fortschritte in der Medizin, Rehabilitation und Hilfsmittelversorgung haben die Prognose und Lebensqualität von Menschen mit Zerebralparese in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert. Eine individuell angepasste, interdisziplinäre Therapie kann die Auswirkungen der Erkrankung lindern, Folgeschäden vorbeugen und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erleichtern.

Inhaltsverzeichnis

Was ist die infantile Zerebralparese?

Die infantile Zerebralparese (kurz ICP) ist ein Sammelbegriff für dauerhafte Störungen von Bewegung und Haltung, die durch eine fetale oder frühkindliche Schädigung des Gehirns entstehen. Die Schädigung schreitet nicht fort. Die Symptome können sich jedoch im Laufe des Lebens in ihrer Ausprägung verändern.²

Schätzungen zufolge leben weltweit rund 17 Millionen Menschen mit einer ICP. In Europa tritt die Zerebralparese bei etwa zwei von 1.000 Neugeborenen auf. Bei frühgeborenen Kindern ist das Risiko deutlich erhöht.¹

Ursachen und Risikofaktoren der Zerebralparese

Die möglichen Ursachen für eine ICP sind vielfältig. Häufig geht die Schädigung des Gehirns auf einen Sauerstoffmangel, eine Hirnblutung oder Infektionen zurück, die vor, während oder kurz nach der Geburt auftreten können.² ³

In einigen Fällen wird das Kind in der Schwangerschaft nicht mit ausreichend Sauerstoff und Nährstoffen über den Mutterkuchen versorgt (Plazentainsuffizienz). Zu einem Sauerstoffmangel kann es auch während der Geburt kommen, wenn sich z. B. die Nabelschnur um den Hals des Kindes legt oder der Geburtsvorgang sehr lange dauert.

Zudem besteht in den ersten Lebenstagen ein erhöhtes Risiko für Hirnblutungen. Nach der Geburt können auch schwere Infektionen oder Stoffwechselstörungen des Neugeborenen zu einer Zerebralparese führen.

In seltenen Fällen liegt eine genetische, also eine erblich bedingte, Ursache zugrunde.²

Trotz moderner Diagnostik bleibt die konkrete Ursache oft unklar. Einige Risikofaktoren können die Wahrscheinlichkeit für eine Zerebralparese jedoch erhöhen:² ³ ⁴

Frühgeburt: Früh geborene Kinder haben ein deutlich erhöhtes Risiko, da ihr Gehirn noch sehr unreif und besonders empfindlich ist. Besonders hoch ist das Risiko, wenn die Geburt vor der 32. Woche erfolgt.

Sehr niedriges Geburtsgewicht (unter 1.500 Gramm)

Mehrlingsschwangerschaften

Komplikationen in der Schwangerschaft, z. B. Präeklampsie (umgangssprachlich auch als „Schwangerschaftsvergiftung“ bekannt), Schwangerschaftsdiabetes oder Infektionen

Geburtskomplikationen, z. B. bei sehr hohem Geburtsgewicht

Schlaganfall des Kindes im Mutterleib oder während der Geburt

Kernikterus, eine Schädigung des kindlichen Gehirns durch zu viel Bilirubin (Abbauprodukt des roten Blutfarbstoffs) im Blut bei Neugeborenen

Das Vorhandensein eines oder mehrerer Risikofaktoren bedeutet nicht zwangsläufig, dass eine ICP entsteht. Umgekehrt kann die Zerebralparese auch ohne erkennbare Risikofaktoren auftreten.

Symptome und Anzeichen der ICP

Die Symptome einer infantilen Zerebralparese können sehr unterschiedlich ausfallen. Bei manchen Patient*innen zeigt sich dies nur durch eine leichte Schwäche in einem Arm oder Bein. Andere entwickeln schwerwiegende Bewegungsstörungen, die mehrere Körperregionen betreffen und die Kontrolle über Bewegungen stark einschränken. Neben der Motorik können auch andere Funktionen betroffen sein, etwa Sehen und Hören, die Sprache und die geistige Entwicklung des Kindes.⁵

Frühe Anzeichen

Bei Neugeborenen ist eine Zerebralparese meist noch nicht erkennbar. Auffälligkeiten zeigen sich oft erst im Laufe des ersten Lebensjahres.

Mögliche frühe Hinweise:²

Entwicklungsverzögerungen: Fähigkeiten wie Umdrehen, Sitzen, Krabbeln oder Laufen werden später erlernt als bei Gleichaltrigen.

Ungewöhnlicher Muskeltonus: Der Körper wirkt auffallend schlaff oder steif. Manche Kinder überstrecken den Körper, andere verspannen sich beim Hochheben.

Bevorzugung einer Körperseite: Ein Arm oder eine Hand wird deutlich häufiger eingesetzt, während die andere kaum aktiv ist oder zur Faust geballt bleibt.

Auffällige Körperhaltung: Beim Hochheben können die Beine steif gestreckt sein oder sich überkreuzen.

Derartige Auffälligkeiten bedeuten nicht automatisch, dass eine ICP vorliegt. Kinderärzt*innen können einschätzen, ob weitere Untersuchungen sinnvoll sind und gegebenenfalls spezialisierte Fachärzt*innen hinzuziehen.

Subtypen der Zerebralparese

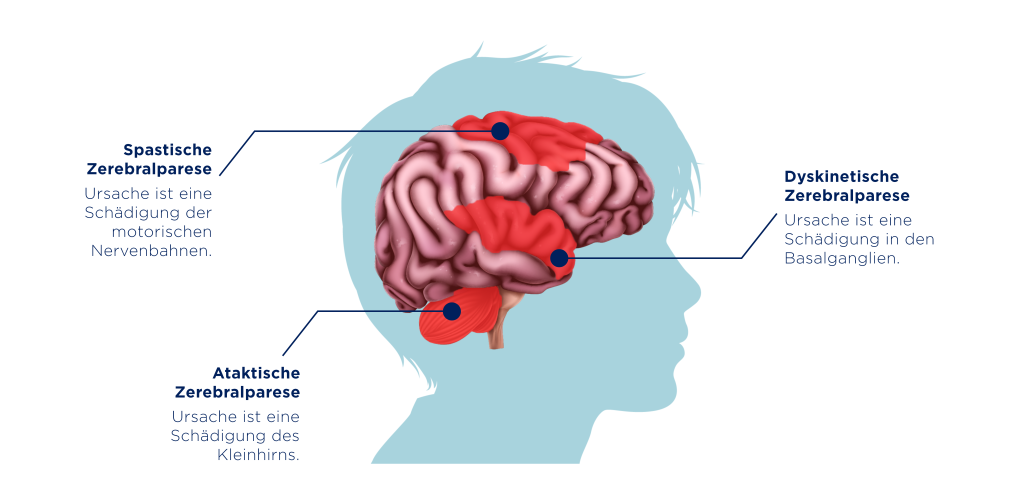

Je nachdem, welcher Bereich des Gehirns geschädigt ist, zeigen sich unterschiedliche Arten von Bewegungsstörungen. Entsprechend unterscheidet man in der Medizin im Wesentlichen zwischen spastischer, dyskinetischer und ataktischer Zerebralparese.²

Spastische Zerebralparese

Die spastische Form ist mit etwa 90 % die häufigste Variante der Zerebralparese.⁶ Sie entsteht, wenn Nervenbahnen geschädigt sind, die für willkürliche Bewegungen verantwortlich sind (Pyramidenbahn). Dadurch steigt die Muskelspannung, Muskeln wirken steif und lassen sich nur schwer dehnen.

Typische Merkmale bei spastischer ICP sind:²

erhöhter Muskeltonus (Spastik) mit spürbarer Steifigkeit, besonders bei schnellen Bewegungen

eingeschränkter Bewegungsumfang der Gelenke, teils mit schmerzhaften Verspannungen

auffällige Haltungs- und Bewegungsmuster wie Zehen- oder Spitzfußgang, überkreuzte Beine („Scherenstellung“) oder ein angewinkelter Arm mit gebeugtem Handgelenk

übersteigerte Reflexe, die Bewegungen zusätzlich erschweren können

Bei etwa 80 % der Patient*innen kommt es zu Beeinträchtigungen der oberen Extremitäten. Typische Spastikmuster sind z. B. eine Einwärtsdrehung der Schulter oder des Unterarms. Ellenbogen und Handgelenke sind oft stark gebeugt und die Hand zur Faust geballt.⁷

Die spastische Zerebralparese kann nur eine Körperseite (spastisch unilateral) oder beide Seiten (spastisch bilateral) betreffen. Bei der bilateralen Form sind in vielen Fällen die Beine stärker betroffen als die Arme.¹ Typisch sind Fußfehlstellungen wie der spastische Spitzfuß, gekrümmte Zehen und gesteckte oder gebeugte Knie.

Dyskinetische Zerebralparese

Die dyskinetische Form tritt bei etwa 6 % der Menschen mit ICP auf.⁶ Ursache ist eine Schädigung der Basalganglien, die für die Koordination von Bewegungen zuständig sind.

Typische Merkmale:¹ ²

plötzliche, unkontrollierbare Bewegungen der Beine, Arme oder Hände (Dystonie)

wechselnder Muskeltonus zwischen angespannt und schlaff

Grimassen oder auffällige Laute, wenn Gesichtsmuskeln beteiligt sind

Schwierigkeiten bei gezielten Bewegungen, z. B. beim Greifen oder Sprechen

Ataktische Zerebralparese

Die ataktische Form ist mit etwa 4 % relativ selten.⁶ Sie entsteht durch eine Schädigung des Kleinhirns, das Bewegungen koordiniert und das Gleichgewicht steuert.

Typische Merkmale:¹ ²

unsicherer, schwankender Gang (Ataxie)

eingeschränkte Koordination bei gezielten Bewegungen, etwa beim Greifen nach Gegenständen

zittrige Bewegungen (Tremor), vor allem bei zielgerichteten Handlungen

Schwierigkeiten mit Gleichgewicht und Haltung, z. B. beim Stehen oder Sitzen

Neben den beschriebenen Typen gibt es auch Mischformen, bei denen Merkmale verschiedener Varianten auftreten. Meistens handelt es sich um eine Kombination aus spastischen und dyskinetischen Symptomen.

Weitere Symptome und Begleiterscheinungen

Neben den motorischen Einschränkungen können zusätzliche Symptome auftreten.⁵ Diese sind nicht bei allen Patient*innen mit ICP vorhanden und können sich zudem in ihrem Ausmaß deutlich unterscheiden.

Schmerzen und Muskelverspannungen infolge der Spastik oder ungünstigen Körperhaltungen

Fehlstellungen des Bewegungsapparats wie Spitzfuß, Hüftinstabilität oder Skoliose

Epilepsie (Krampfanfälle)

Seh- oder Hörstörungen, z. B. Schielen, eingeschränktes Sehfeld oder Hörminderung

Sprach- und Kommunikationsschwierigkeiten, z. B. undeutliche Aussprache oder verzögerte Sprachentwicklung

Kognitive Einschränkungen, von leichten Lern- und Aufmerksamkeitsproblemen bis zu geistigen Beeinträchtigungen

Schluck- und Ernährungsstörungen: Schwierigkeiten beim Trinken, Essen oder Schlucken

Schnelle Ermüdung: körperliche Belastungen führen oft schneller zur Erschöpfung

Veränderte Sinneswahrnehmung, z. B. bei Berührungen, Geräuschen, Gerüchen und Licht

Diagnostik der infantilen Zerebralparese

Je früher eine Zerebralparese festgestellt wird, desto schneller kann eine gezielte Förderung und Behandlung beginnen.¹ Im Säuglingsalter lässt sich eine ICP jedoch oft nur schwer erkennen. Manche Anzeichen sind unspezifisch, andere treten erst im Verlauf der Entwicklung deutlich hervor.

Eine zentrale Rolle spielen daher die Vorsorgeuntersuchungen in der Kinderarztpraxis, bei denen die motorische und neurologische Entwicklung regelmäßig überprüft wird. Fällt auf, dass ein Kind bestimmte Fähigkeiten verzögert erlernt oder sich ungewöhnliche Bewegungsabläufe zeigen, können Kinderärzt*innen eine genauere Abklärung, z. B. durch Kinderneurolog*innen oder in einem spezialisierten Zentrum für Neuropädiatrie, veranlassen.

Dort werden im Rahmen einer neurologischen Untersuchung Muskeltonus, Reflexe, Bewegungsmuster und die motorische Entwicklung überprüft. Auffälligkeiten wie eine ungewöhnliche Muskelspannung, verzögerte Entwicklungsschritte oder einseitige Bewegungen können wichtige Hinweise auf eine ICP liefern.

Zur weiteren Abklärung werden bildgebende Verfahren eingesetzt, vor allem eine Magnetresonanztomografie (MRT) des Gehirns.¹ Sie kann zeigen, ob und wo strukturelle Veränderungen oder Schäden vorliegen. Bei Neugeborenen kann ein Ultraschall durch die offene Fontanelle hilfreich sein.

Ergänzende Untersuchungen:

Elektroenzephalogramm (EEG): misst die elektrische Aktivität an der Oberfläche des Gehirns. So lässt sich erkennen, ob die Hirnschädigung möglicherweise zu epileptischen Krampfanfällen führt, die vor allem bei Kindern mit einer spastischen Zerebralparese auftreten.

Seh- und Hörtests: weisen Probleme beim Sehen und Hören nach.

Psychologische Tests: prüfen Wahrnehmung, Lern- und Gedächtnisfähigkeit und helfen einzuschätzen, ob eine geistige oder entwicklungsbezogene Einschränkung vorliegt.

Klassifikation der Zerebralparese

Die Symptome einer infantilen Zerebralparese können sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Um den Schweregrad der motorischen und kommunikativen Einschränkungen einzuordnen, nutzen Fachleute anerkannte Klassifikationssysteme.

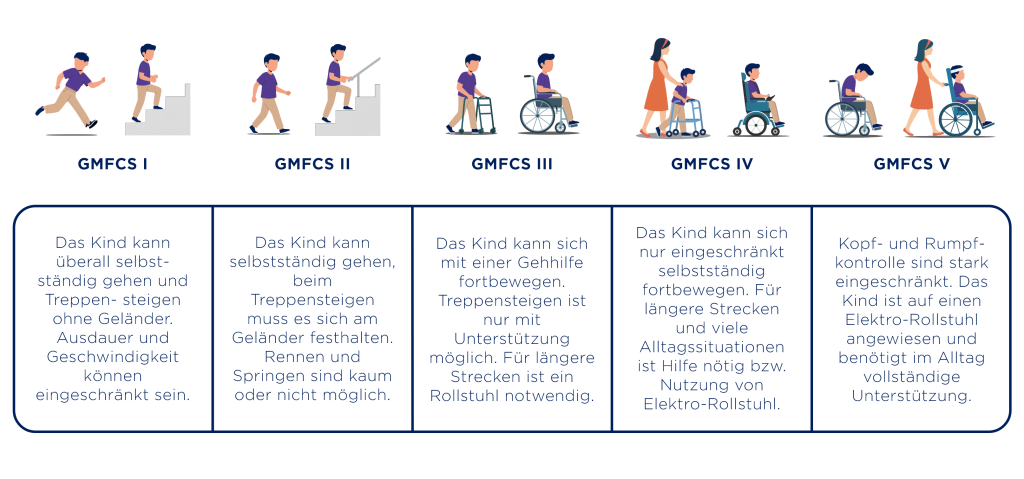

Das Gross Motor Function Classification System (GMFCS) beschreibt die grobmotorischen Fähigkeiten – also wie gut selbstständiges Sitzen, Stehen oder Gehen möglich ist. Für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren sieht die Einteilung so aus:⁸

Zur Bewertung der Handfunktionen kann das MACS (Manual Ability Classification System) herangezogen werden. Es beschreibt, wie gut Kinder mit Zerebralparese ihre Hände im Alltag einsetzen können – etwa beim Greifen oder Festhalten von Gegenständen.⁸

Für die Kommunikationsfähigkeit nutzen Fachleute das CFCS (Communication Function Classification System). Es bewertet, wie zuverlässig die Verständigung mit anderen gelingt – unabhängig davon, ob diese über Sprache, Gebärden oder technische Hilfsmittel geschieht.⁸

Beeinträchtigungen beim Essen und Trinken lassen sich mit dem EDACS (Eating and Drinking Ability Classification System) einordnen. Dieses System gibt Aufschluss darüber, wie sicher und selbstständig Essen und Trinken möglich ist und ob Unterstützung erforderlich ist, um ein Verschlucken zu vermeiden.⁸

Die Scores helfen Ärzt*innen und Therapeut*innen, den individuellen Unterstützungsbedarf des Kindes einzuschätzen, Förder- und Behandlungsmaßnahmen gezielt abzustimmen und erleichtern die Zusammenarbeit im Behandlungsteam.

Behandlungsmöglichkeiten der Zerebralparese

Eine Zerebralparese ist nicht heilbar.⁴ Ziel der Behandlung ist es, die Fähigkeiten der Patient*innen bestmöglich zu fördern, Beschwerden zu lindern und Folgeschäden vorzubeugen. Im Mittelpunkt der Maßnahmen stehen die Verbesserung von Beweglichkeit, Selbstständigkeit und Lebensqualität.

Die Behandlung erfolgt interdisziplinär, also durch die Zusammenarbeit von Ärzt*innen und Therapeut*innen verschiedener Fachrichtungen. Sie beruht im Allgemeinen auf drei Säulen: nicht-medikamentöse Ansätze (z. B. Physiotherapie), medikamentöse Therapie und operative Eingriffe. Welche Maßnahmen im Vordergrund stehen, hängt von Alter und individuellen Anforderungen sowie Art und Schweregrad der Beeinträchtigungen ab. Da sich die Symptome im Laufe der Zeit verändern können, wird die Therapie regelmäßig überprüft und angepasst.

Nicht-medikamentöse Therapie bei Zerebralparese

Die Physiotherapie nimmt eine zentrale Rolle bei der Behandlung ein, um die Beweglichkeit zu erhalten bzw. zu fördern. Je eher die physiotherapeutischen Maßnahmen beginnen, desto größer ist die Chance, Fehlstellungen wie z. B. einen Spitzfuß zu vermeiden.²

Die Maßnahmen richten sich nach den individuellen Fähigkeiten und Einschränkungen. Neben Kräftigungs- und Dehnübungen können dazu Gleichgewichts- und Koordinationstraining, Mobilisation der Gelenke sowie Übungen zur Verbesserung von Haltung und Bewegungsabläufen gehören. Zur Förderung der Motivation werden spielerische Elemente integriert.

Besonders wirksam ist die Physiotherapie, wenn sie regelmäßig stattfindet und eng mit dem Alltag verbunden wird, z. B. durch das Üben von Bewegungen wie Aufstehen, Hinsetzen oder Treppensteigen für mehr Selbstständigkeit. Ein wichtiger Bestandteil ist die Einbindung der Eltern: Sie erhalten Anleitungen, wie bestimmte Übungen zu Hause ausgeführt werden können, damit die Fortschritte auch außerhalb der Behandlungseinheiten erhalten bleiben.⁹

Orthopädische Hilfsmittel können je nach Art und Schwere der motorischen Einschränkungen das Sitzen, Stehen und Gehen erleichtern. Die Bandbreite reicht von individuell angepassten Orthesen, Schienen und Einlagen bis zu Mobilitätshilfen wie Gehtrainer und Rollstuhl. Die Auswahl erfolgt in enger Abstimmung mit behandelnden Ärzt*innen, Therapeut*innen und Orthopädietechniker*innen.

Ergotherapie hilft, Alltagsfertigkeiten zu erlernen und vorhandene Fähigkeiten bestmöglich einzusetzen. Geübt werden z. B. Anziehen, Essen mit Besteck, Körperpflege oder Schreiben, um die Selbstständigkeit zu fördern. Auch der Umgang mit Hilfsmitteln kann in der Ergotherapie trainiert werden.¹⁰

Logopädie unterstützt bei Schwierigkeiten mit dem Sprechen, Sprachverständnis und Schlucken. Einfache spielerische Übungen dienen z. B. dazu, Atemtechnik und Aussprache zu verbessern. Ist das Sprechen nicht oder nur eingeschränkt möglich, können alternative Kommunikationsformen wie Gebärden oder elektronische Hilfsmittel eingeführt werden. Ein spezielles Schlucktraining trägt dazu bei, die Nahrungsaufnahme sicherer zu machen.

Hör- und Sehtraining: Bei Einschränkungen des Hör- oder Sehvermögens sollte frühzeitig mit einem individuellen Training begonnen werden. Neben Übungen zur besseren Wahrnehmung von Sinneseindrücken gehören dazu auch die Versorgung und der richtige Umgang mit Hilfsmitteln wie Brille und Hörgerät.

Medikamentöse Therapie mit Botulinumtoxin

In der überwiegenden Zahl der Fälle sind Patient*innen von spastischen Bewegungsstörungen betroffen. Ergänzend zu den nicht-medikamentösen Maßnahmen kann bei Spastik eine Behandlung mit Botulinumtoxin erfolgen.¹¹ Dabei injiziert die Ärztin oder der Arzt den Wirkstoff – bei Bedarf unter Ultraschallkontrolle – direkt in die betroffenen Muskeln. Die Nervensignale, die für die erhöhte Anspannung verantwortlich sind, werden geschwächt und so die Muskulatur gezielt entspannt.

Die Therapie mit Botulinumtoxin gilt bei Kindern mit spastischer Zerebralparese als sicher und wirksam.¹¹ ¹² Eingesetzt wird sie vor allem, wenn einzelne Muskeln an Armen und Beinen von der Spastik betroffen sind, z. B. bei einem Spitzfuß. Schmerzen können gelindert und der Gang verbessert werden.

Die Wirkung setzt in der Regel zehn bis 14 Tage nach der Injektion ein und hält etwa drei bis sechs Monate an. Parallel dazu soll die Physiotherapie fortgesetzt werden. Bei nachlassender Wirkung kann die Botulinumtoxin-Therapie – frühestens nach 12 Wochen – wiederholt werden.²

Gabe von Muskelrelaxantien

Sind Muskelgruppen im ganzen Körper betroffen, kann bei Kindern der Einsatz von Baclofen erwogen werden, das auf das Rückenmark wirkt.¹ Baclofen wird in Tablettenform verabreicht. Bei schwerer beidseitiger Spastik kann der Wirkstoff auch dauerhaft mithilfe einer Pumpe direkt in den Wirbelkanal abgegeben werden. Zur Linderung von Muskelkrämpfen in der Nacht kann ggf. Diazepam verordnet werden.

Operative Eingriffe

Operationen werden nur nach sorgfältiger ärztlicher Abwägung durchgeführt, wenn andere Behandlungsmöglichkeiten nicht ausreichen. Zu orthopädischen Eingriffen gehören z. B. die Verlängerung oder Verlagerung von Sehnen, die Korrektur knöcherner Fehlstellungen oder die Versteifung instabiler Gelenke.² Neurochirurgische Verfahren wie die selektive Durchtrennung bestimmter Nervenfasern kommen nur in schweren Fällen und bei erwachsenen Patient*innen zum Einsatz.

Hilfe & Unterstützung für Betroffene und Angehörige

Die Diagnose Zerebralparese wirft bei Eltern viele Fragen auf: Wie entwickelt sich mein Kind? Welche Förderung ist möglich? Wie lässt sich der Alltag mit einem kranken Kind organisieren? Solche Sorgen sind verständlich – mit den Herausforderungen stehen Familien jedoch nicht alleine da.

Eine zentrale Anlaufstelle sind sozialpädiatrische Zentren (SPZ). Hier arbeiten Fachärzt*innen, Therapeut*innen, Psycholog*innen und Sozialdienste eng zusammen. Neben der medizinischen Diagnostik und Behandlungsplanung übernimmt das SPZ auch eine Koordinationsfunktion: Es stimmt Therapien aufeinander ab, verordnet Hilfsmittel und erstellt notwendige Gutachten und Atteste für Krankenkassen und Behörden. Sozialarbeiter*innen beraten zu Fragen rund um Pflegegrad und sonstige staatliche Leistungen, unterstützen bei der Beantragung und helfen Familien bei der Bewältigung von Alltagsanforderungen.¹³

Frühförderung

Das Gehirn ist in den ersten Lebensjahren noch besonders anpassungsfähig. Die Frühförderung umfasst verschiedene nicht-ärztliche therapeutische, heilpädagogische, psychologische und psychosoziale Ansätze, die die Motorik, Wahrnehmung, Sprache und kognitive Entwicklung von Säuglingen und Kindern bis zur Einschulung fördern. Dabei werden auch die Eltern einbezogen und erhalten praktische Hinweise, wie sie ihr Kind unterstützen können.

Schule und Ausbildung

Die Wahl der Schulform hängt von den jeweiligen Fähigkeiten und Einschränkungen ab. Viele Kinder besuchen eine Regelschule, die im Rahmen der Inklusion Fördermaßnahmen anbietet. Wird mehr Unterstützung benötigt, kann über die Eingliederungshilfe eine Schulbegleitung beantragt werden, die z. B. Hilfestellung beim Schreiben, An- und Ausziehen oder Toilettenbesuch gibt. Besteht ein höherer Bedarf, kann eine Förderschule geeignet sein.

Auch nach dem Schulabschluss stehen Unterstützungsangebote zur Verfügung. Die Agentur für Arbeit bietet spezielle Beratungen und Programme wie berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen an. Studierende können Sonderregelungen beim BAföG oder Nachteilsausgleiche wie verlängerte Prüfungszeiten nutzen.

Finanzielle Hilfen

Familien mit einem chronisch kranken Kind haben unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf finanzielle Unterstützung vom Staat. Bei Pflegebedürftigkeit wird bereits ab Pflegegrad 1 ein monatlicher Entlastungsbetrag und ggf. ein Zuschuss für notwendige barrierefreie Umbauten in der Wohnung gewährt. Ab Pflegegrad 2 erhalten Eltern ein monatliches Pflegegeld. Eine anerkannte Schwerbehinderung des Kindes ist mit Steuererleichterungen und Vergünstigungen im ÖPNV verbunden.

Einen ausführlichen Überblick über alle Sozialleistungen für Familien gibt eine Broschüre des Bundesverbands für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e. V. (bvkm).

Emotionale Unterstützung & Rückhalt

Selbsthilfeverbände sind eine wertvolle Stütze für Familien. Sie bieten Informationen zu neuen Forschungsergebnissen und Therapieansätzen, individuelle Beratung und ermöglichen einen Austausch mit anderen Betroffenen. Angehörige können im geschützten Rahmen offen über ihre Sorgen sprechen, Erfahrungen teilen und praktische Tipps erhalten, um mit den Herausforderungen im Alltag besser umgehen zu können. Adressen zu verschiedenen Initiativen sind z. B. hier zu finden.

Fazit: Zerebralparese verstehen und behandeln

- Ursache der Zerebralparese ist eine Schädigung des Gehirns, die in der Schwangerschaft, während oder kurz nach der Geburt entstehen kann.

- Je nach Lokalisation der Schädigung unterscheidet man zwischen spastischer, ataktischer und dyskinetischer Zerebralparese. Die spastische Zerebralparese ist die häufigste Form.

- Typisch für Zerebralparese sind Bewegungs- und Haltungsstörungen. Zusätzlich können Symptome wie Epilepsie, Seh- und Hörstörungen, Sprachschwierigkeiten und kognitive Einschränkungen auftreten.

- Eine Heilung der Zerebralparese ist nicht möglich. Eine gezielte Therapie kann jedoch die Symptome lindern und Folgeschäden vorbeugen.

- Die Behandlung umfasst in der Regel nicht-medikamentöse Maßnahmen (z. B. Physiotherapie, Mobilitätshilfen), medikamentöse Therapien und ggf. operative Eingriffe.

- Für Patient*innen und Angehörige gibt es Unterstützungsangebote, die den Umgang mit der Zerebralparese erleichtern.

Häufige Fragen (FAQ) zur infantilen Zerebralparese

Kann Zerebralparese geheilt werden?

Eine Zerebralparese ist nicht heilbar, da die zugrunde liegende Schädigung des Gehirns dauerhaft besteht. Mit einer gezielten Therapie lassen sich die Beschwerden jedoch lindern und die Beweglichkeit, Selbstständigkeit und Lebensqualität verbessern. Welche Behandlungsmaßnahmen sinnvoll sind, hängt von der individuellen Symptomatik ab.

Ist die infantile Zerebralparese erblich?

In den meisten Fällen entsteht eine Zerebralparese durch Komplikationen während Schwangerschaft, Geburt oder in der frühen Lebensphase. Nur selten liegt eine genetische Ursache vor.

Welche Ärzt*innen und Therapeut*innen behandeln eine Zerebralparese?

Erste Anlaufstelle ist die Kinderärztin oder der Kinderarzt. Sie prüfen die Entwicklung des Kindes und veranlassen bei Auffälligkeiten eine genauere Abklärung. Häufig erfolgt die Überweisung an ein Zentrum oder Fachärzt*innen für Neuropädiatrie, die auf Erkrankungen von Gehirn, Nerven und Muskeln im Kindesalter spezialisiert sind und die weitere Behandlung koordinieren. Je nach den vorliegenden Symptomen werden weitere Fachärzt*innen, z. B. aus der Orthopädie, HNO und Augenheilkunde sowie Physio- und Ergotherapeut*innen und Logopäd*innen hinzugezogen.

Können Kinder mit Zerebralparese eine normale Schule besuchen?

Viele Kinder mit Zerebralparese können eine Regelschule besuchen, insbesondere bei leichten motorischen Einschränkungen. Manchmal sind unterstützende Maßnahmen nötig, z. B. spezielle Hilfsmittel oder Assistenz im Unterricht. Bei schwereren Beeinträchtigungen kann eine Förderschule die bessere Option sein, um eine individuelle Förderung zu ermöglichen.

Wie ist die Lebenserwartung bei Zerebralparese?

Die Lebenserwartung von Menschen mit Zerebralparese hängt in erster Linie vom Schweregrad der Beeinträchtigungen und möglichen Begleiterkrankungen ab. Viele Betroffene haben heute eine durchschnittliche oder nur gering verkürzte Lebenserwartung. Einschränkungen ergeben sich vor allem, wenn zusätzlich schwere gesundheitliche Probleme bestehen. Durch gute medizinische Versorgung, gezielte Therapien und moderne Hilfsmittel hat sich die Prognose in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert.²

DAS KÖNNTE SIE INTERESSIEREN

Was ist Spastik?

Die Spastik ist eine häufige Folgeerscheinung von neurologischen Erkrankungen oder Verletzungen des zentralen Nervensystems …

Was ist ein Schlaganfall? Definition und Überblick

Ein Schlaganfall wird auch als Hirninfarkt oder in Medizinerkreisen als Apoplex bezeichnet…

Glossar

Ataxie

Störung der Bewegungskoordination. Betroffene haben Schwierigkeiten, gezielte, kontrollierte Bewegungen auszuführen, was sich auf Gang, Körperhaltung, Greifen und auch das Sprechen auswirken kann.

Basalganglien

Kernkomplexe unterhalb der Großhirnrinde, die u. a. für die Kontrolle von Bewegungen zuständig sind.

Bilirubin

Abbauprodukt des roten Blutfarbstoffs.

CFCS (Communication Function Classification System)

Fünfstufiges System zur Klassifizierung der Kommunikationsfähigkeit von Menschen mit Zerebralparese.

Dystonie

Bewegungsstörung, die eine plötzliche, anhaltende Anspannung von Muskeln (Kontraktionen) hervorruft, die zu abnormalen Körperhaltungen und sich wiederholenden Bewegungen führt.

EDACS (Eating and Drinking Ability Classification System)

Fünfstufiges System zur Beurteilung der Ess- und Trinkfähigkeit bei Kindern ab drei Jahren.

Epilepsie

Häufige Begleiterscheinung bei Zerebralparese. Durch die Schädigung des Gehirns kann es zu fehlerhaften elektrischen Signalen kommen, die wiederkehrende Anfälle mit Krämpfen, Zuckungen oder kurzen Bewusstseinsaussetzern auslösen.

GMFCS (Gross Motor Function Classification System)

Fünfstufiges System zur Klassifizierung der grobmotorischen Fähigkeiten. Definiert für fünf Altersgruppen: unter 2 Jahre, 2 bis 4 Jahre, 4 bis 6 Jahre, 6 bis 12 Jahre, 12 bis 18 Jahre.

Kernikterus

Schädigung des Gehirns durch sehr hohen Bilirubinspiegel im Blut von Neugeborenen.

MACS (Manual Ability Classification System)

Fünfstufiges System zur Klassifizierung der manuellen Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen mit Zerebralparese zwischen 4 und 18 Jahren. Bei Kindern zwischen 1 und 4 Jahren werden die manuellen Fähigkeiten mithilfe des Mini-MACS eingeordnet.

Plazentainsuffizienz

Unzureichende Versorgung des ungeborenen Kindes mit Nährstoffen und Sauerstoff über den Mutterkuchen (Plazenta).

Pyramidenbahn

Absteigende Faserbahn, die motorische Befehle des Gehirns an die Muskeln weiterleitet.

Skoliose

Verkrümmung der Wirbelsäule.

Spitzfuß

Fehlstellung des Fußes, bei der die Fersen den Boden beim Gehen und Stehen nicht berühren.

Tremor

Unwillkürliches Zittern von Körperteilen durch rhythmische Muskelkontraktionen, oft an Händen oder Armen.

Quellen

- Sadowska, Małgorzata, Beata Sarecka-Hujar, and Ilona Kopyta. 2020. „Cerebral Palsy: Current Opinions on Definition, Epidemiology, Risk Factors, Classification and Treatment Options“. Neuropsychiatric Disease and Treatment Volume 16 (Juni): 1505–18. https://doi.org/10.2147/NDT.S235165.

- Döderlein, Leonhard. 2015. Infantile Zerebralparese: Diagnostik, konservative und operative Therapie. Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-35319-2.

- Korzeniewski, Steven J., Jaime Slaughter, Madeleine Lenski, Peterson Haak, and Nigel Paneth. 2018. „The Complex Aetiology of Cerebral Palsy“. Nature Reviews Neurology 14 (9): 528–43. https://doi.org/10.1038/s41582-018-0043-6.

- Baumann, Thomas, Stefan Dierauer, und Andreas Meyer-Heim. 2018. Zerebralparese: Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management. Georg Thieme Verlag. https://doi.org/10.1055/b-004-132210.

- Cantero, María José Peláez, Esther Eugenia Moreno Medinilla, Ana Cordón Martínez, and Silvia Gallego Gutiérrez. 2021. „Comprehensive Approach to Children with Cerebral Palsy“. Anales de Pediatría (English Edition) 95 (4): 276.e1-276.e11. https://doi.org/10.1016/j.anpede.2021.07.002.

- Fietzek, U., und V. Mall. 2010. „Botulinumtoxin bei Zerebralparese“. Nervenheilkunde 29 (09): 545–50. https://doi.org/10.1055/s-0038-1628807.

- Makki, Daoud, J. Duodu, and Matthew Nixon. 2014. „Prevalence and Pattern of Upper Limb Involvement in Cerebral Palsy“. Journal of Children’s Orthopaedics 8 (3): 215–19. https://doi.org/10.1007/s11832-014-0593-0.

- Paulson, Andrea, and Jilda Vargus-Adams. 2017. „Overview of Four Functional Classification Systems Commonly Used in Cerebral Palsy“. Children 4 (4): 30. https://doi.org/10.3390/children4040030.

- Das, Sakti Prasad, und G. Shankar Ganesh. 2019. „Evidence-Based Approach to Physical Therapy in Cerebral Palsy“. Indian Journal of Orthopaedics 53 (1): 20–34. https://doi.org/10.4103/ortho.IJOrtho_241_17.

- Burmester, Stefanie, Andrea Espei, und Jana Freihube. 2017. „Im Wandel: Ergotherapie bei Infantiler Cerebralparese.“ Schulz-Kirchner Verlag. https://doi.org/10.2443/skv-s-2017-51020170602.

- Strobl, Walter, Tim Theologis, Reinald Brunner, et al. 2015. „Best Clinical Practice in Botulinum Toxin Treatment for Children with Cerebral Palsy“. Toxins 7 (5): 1629–48. https://doi.org/10.3390/toxins7051629.

- Gormley, Mark E., Edward Dabrowski, Mauricio R. Delgado, et al. 2025. „Effectiveness and Safety of AbobotulinumtoxinA in Pediatric Lower Limb Spasticity: A Phase IV , Prospective, Observational, Multicenter Study“. Developmental Medicine & Child Neurology, Juli 31, dmcn.16428. https://doi.org/10.1111/dmcn.16428.

- kindergesundheit-info.de. 2024. „Sozialpädiatrische Zentren (SPZ)“. https://www.kindergesundheit-info.de/themen/entwicklung/foerdern-unterstuetzen/sozialpaediatrische-zentren-spz/ Zuletzt zugegriffen am 25.08.2025